为促进教师专业发展,提高教师教育教学能力,促进通识教育教学深化改革,提升通识育人质量。2023年11月17日至11月19日,远景学院骨干教师陈曦受邀参加在上海东华大学召开的中国民族学学会影视人类学分会年会。

此次年会以“新时代·新视野·新影像”为主题,来自全国相关高校的专家学者、一线教师和行业代表齐聚一堂,探讨影视和人类文化的紧密联系。会议期间同步举行4场学术论坛,涵盖“影视人才学理论和实践”、“影视人类学新视野”、“影视人类学的新实践与新影像”主题及特邀影片展映及学术单元影片展映环节。

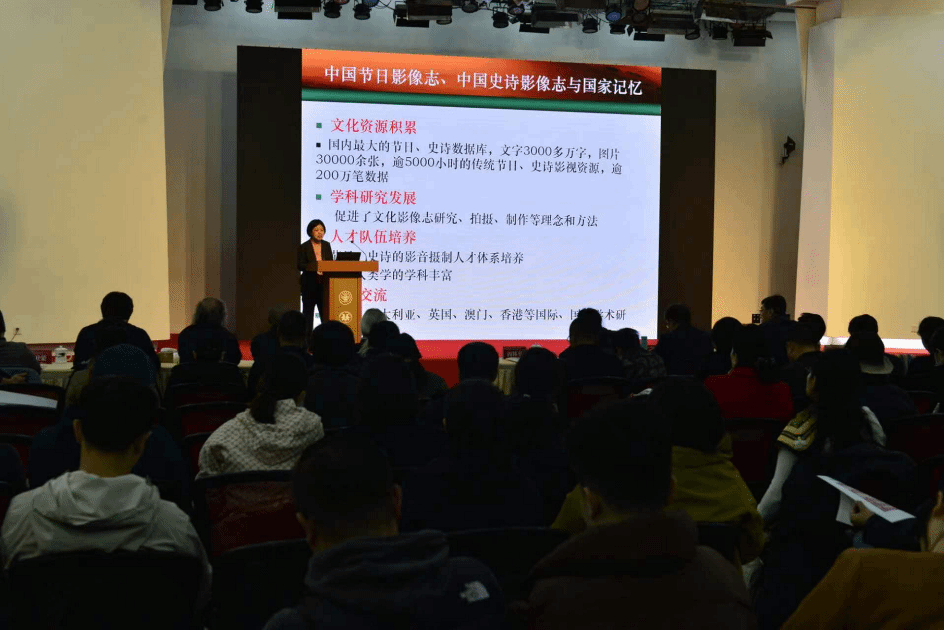

会议伊始,文化和旅游部民族民间文艺发展中心副主任荣书琴围绕“国家文化记忆实践——以‘中国节日影像志’与‘中国史诗影像志’为例”所作的主旨演讲,拉开了年会学术交流的大幕。她强调对非遗进行数字化记录和传播,关注如何建构中国民间文化、节日志、史诗等文本和影像资源,积极推进具有中国气派、中国风格、中国特色的哲学社会科学学术体系、知识体系、话语体系建设,推进行业和高校之间的联动与合作。

中国社会科学院党委书记赵天晓在致辞中表示,进入新时代,要创作出更多体现中华民族共同体精神、促进中华民族共同体建设的有影响的影视人类学作品,更好地回应时代对文化建设的要求,影像叙事需要从关注叙事的内容、对他者精神世界承载的内容。

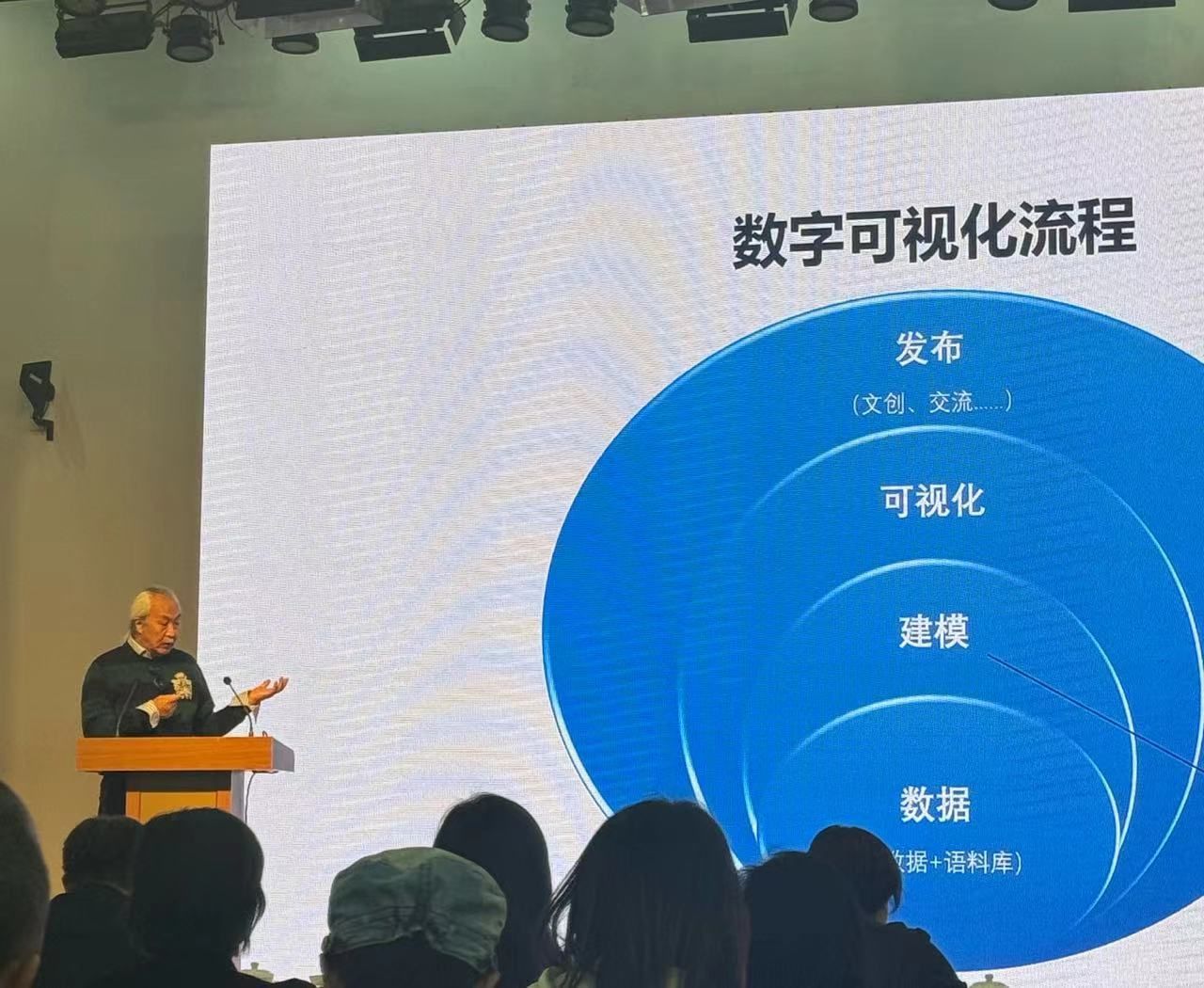

中国社会科学院社会学所研究员罗红光在主旨演讲中从元数据采集与技术学术等方面探讨社会科学成果数字化建设相关焦点和难点,提出加强元数据库建设顶层设计,实现数字化基础平台高度统一,以利于更快步入社会科学研究数字化时代。

分论坛环节,来自北京电影学院数字媒体学院的刘梦雅老师在其《人工智能时代中国审美的影像创作与融合》的分享中提到了北电数媒专业学生借AI助力课程设计及视觉实践上的应用。来自郑州大学新闻与传播学院的刘明慧则以《直播:新时代非遗泥泥狗传播创新研究》探讨了非遗文创与直播电商碰撞产生的化学反应,短视频和直播让非遗文化也将迎来更多发展的可能性。中央广播电视总台高级编辑孙蕾蕾在《中国纪录片对外传播的叙事创新:第三方视角》中指出,全球化背景下,以纪录片,微电影,短视频为代表的视听媒介正在以更加开放,多元的生态面貌,参与中国故事的国际传播。

除了学术论坛,年会设置特邀影片展映及学术单元影片展映环节。以非遗与文化传播为主题的学术影片与学生作品在报告厅依次展映。结合与会老师自身在授课全流程期间对学生视频作业的实践及课外学生竞赛作品的经验,就艺术审美、产教融合方面进行了观摩与学习,并与现场的展映嘉宾积极交流交流。

此次教师代表参加的以“新时代·新视野·新影像”为主题的影视人类学年会充分体现了学院对教师成长在多学科、多维度、多形态的前沿专业学习的重视与投入。影视人类学作为一门交叉学科,体现影视媒介先天的具象化特点,决定了它能够用影像和视听的方法,把文化体系、文化表征一目了然地呈现出来。新媒体时代,高校通识教育需要更多应用型影视学人才,也需要非专业学子在多样的课程实践中培养真正的自我学习的能力。远景学院作为高校教育教学改革的先锋,坚持全人教育理念,立足于学生的全面协调发展和综合素质培养,鼓励教师紧跟通识教育发展动态不断创新,加深专业能力与通识素养并举,打造具备远景特色的通识教育。

图文来源:陈曦