“当一个人在写信时,一定是尤其轻松自在的时刻。

当你展信细读从远方寄来的信,有笔墨香,有书卷气,就好像这个人就陪在我身边。“

立冬已过,岁暮天寒,11月30日晚上八点,由远景学院书香工坊组织并开展的第六期书香浸润远景读书分享会顺利举办。本期阅读活动从“见字如面”展开,追寻文字背后的故事,感受书信中安静又炙热的力量。

活动由艺术与人文教研室的赵丹老师和陈曦老师指导,由姜学桐、周燕、熊亦非三位同学领读“解信”,来自远景两个校区的同学共同参与。这一回,我们通过阅读去感受写信人的心绪和处境,让映射着你我的故事不动声色地走进内心。

姜学桐【见字如面·感人家书】

首先带来领读分享的姜学桐带大家重温《傅雷家书》。回望中国几千年历史,书信在人类文明信息传递上起到的重要作用。《傅雷家书》表达了父亲对儿子深切的爱,这本素质教育的经典范本中贯穿着家书的全部含义。而《给青年的十二封信》包含了朱光潜先生从生活、学习、人生观、价值观等方面给青年的切身建议。姜学通提到:“这本书剥开了我前进道路上的迷雾,这也是我分享它们的原因。“智能手机的普及给人们传递信息和交往带来了极大的便利,传递手写信涵的方式便不知不觉又自然的淡出了人们的生活。书信的温度还有多少人能够感受得到?在疫情大环境的当下,大家何不静下心来读一本书,写一封信,等解封之时再把温暖传递给家人。书信也许正在被取代,但书信里存在的温暖永远会在。

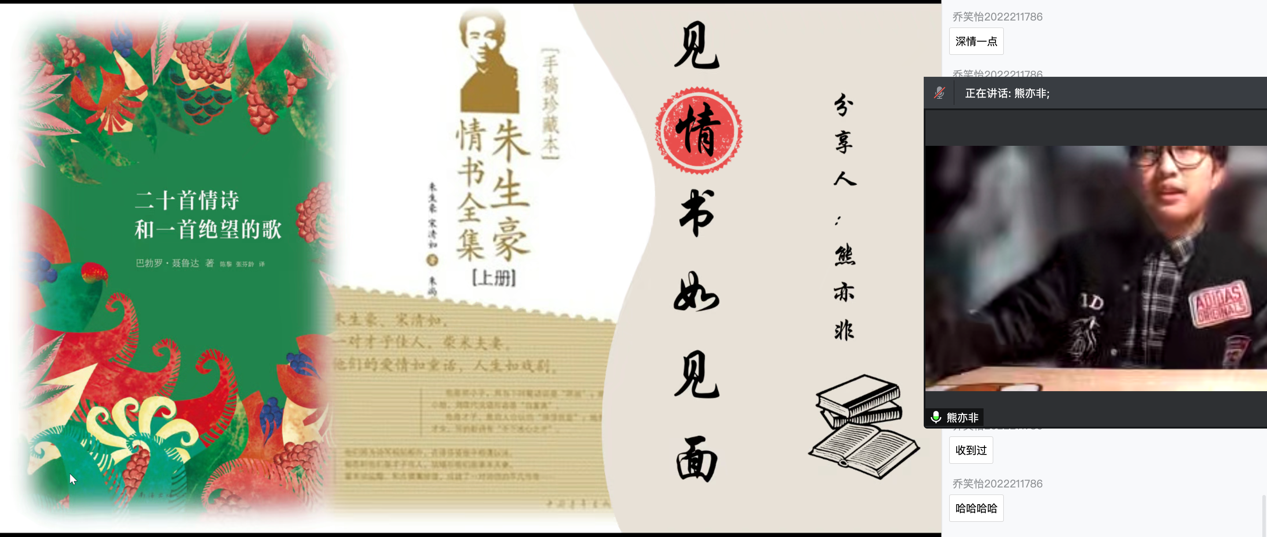

熊亦非【见字如面·书信浪漫】

“木心说,从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢,一生只够爱一个人。”

在二十左右的年龄,青春懵懂,热烈冲动。如今的快时代里,“慢”渐渐变成了一种奢侈,情书进而演变为现今难得的珍贵之一。熊亦非以此为话题,通过分享聂鲁达与朱生豪两位诗人以及其经典作品《二十首情诗和一首绝望的歌》和《朱生豪情书全集》,来讲述诗人的过往经历与情书背后的故事。在陈述中,她分享了诗人笔下的佳句集锦,例如“我不再爱她,这是确定的,但也许我爱她。爱情太短,而遗忘太长。”“倚身在暮色里,我朝你海洋般的双眼,投掷我哀伤的网。”同学们积极地配合熊亦非同学的互动,即便是以线上参与,也能体会到每一封情书背后是一颗颗真诚的心灵和真挚无洁的感情。

周燕【见字如面·寄情山水】

最后领读的周燕带大家欣赏的是古人寄信山水的浪漫。

古往今来,人们借书信表达个人情感,无论是人,还是物,或是远方。古诗词也是人们书信的一个方式,“风回一静揉蓝浅,雨过千峰泼黛浓。”不正是山水之书。那一处处山水,好似泼墨画卷,山川河流,采樵,访叟,简嫃臆想出一位旅人,独自行在山水。于此,我们能够感受到那份超脱物外的豁达,以及俯察万物的珍视。书中况且如此,我们该以怎样的方式自居?云话山水,山水之阔,又怎么疲于眼前昏黑,那茫茫一片终会迎来光明。任何时候都没有失去那份生命的希望,无论刮风还是下雨,有可能是春题湖上的一场雨,也有可能是合川街头的一场雨。疫情也是如此,疫情终会过去,山水的书信镌刻种种的不如意,携它远去。见字如面,以书信为基,架起了通往希望和未来的桥梁。

活动尾声,赵丹老师总结了本次活动,也表扬了几位精心准备领读内容同学。如今的00后们对等待远方来信的思念越来越淡,“书信”仿佛成了一个古板又老土的存在。现在明明可以随时随地交流,人们的情感却在慢慢变淡。以前害怕信件传递慢,为对方收不到而担心,现在大家明明这么近,心却离得很远,消失的“信”也不仅仅是“信”。

尽管每一位领读人带来的信件内容不同,主题却环环相扣,由远及近地传递出封信件背后的深意,那些关于家人、关于爱情、关于山水……不禁让同学们大呼:走心了!