当数学公式遇上地理坐标,当废纸屑孕育出新芽,远景学院电影室一近日上演了一场“知识跨界”。5月29日,《地球科学与人类未来》授课老师陈思含与数学老师钟婷婷联合开展了的“太湖治理中的数字”双师课堂,不仅让学生见证了科技治污与数学助农的奇妙关联,更通过亲手培育的“种子地球”收获了生命的惊喜。

GIS技术赋能:为太湖蓝藻治理“精准导航”

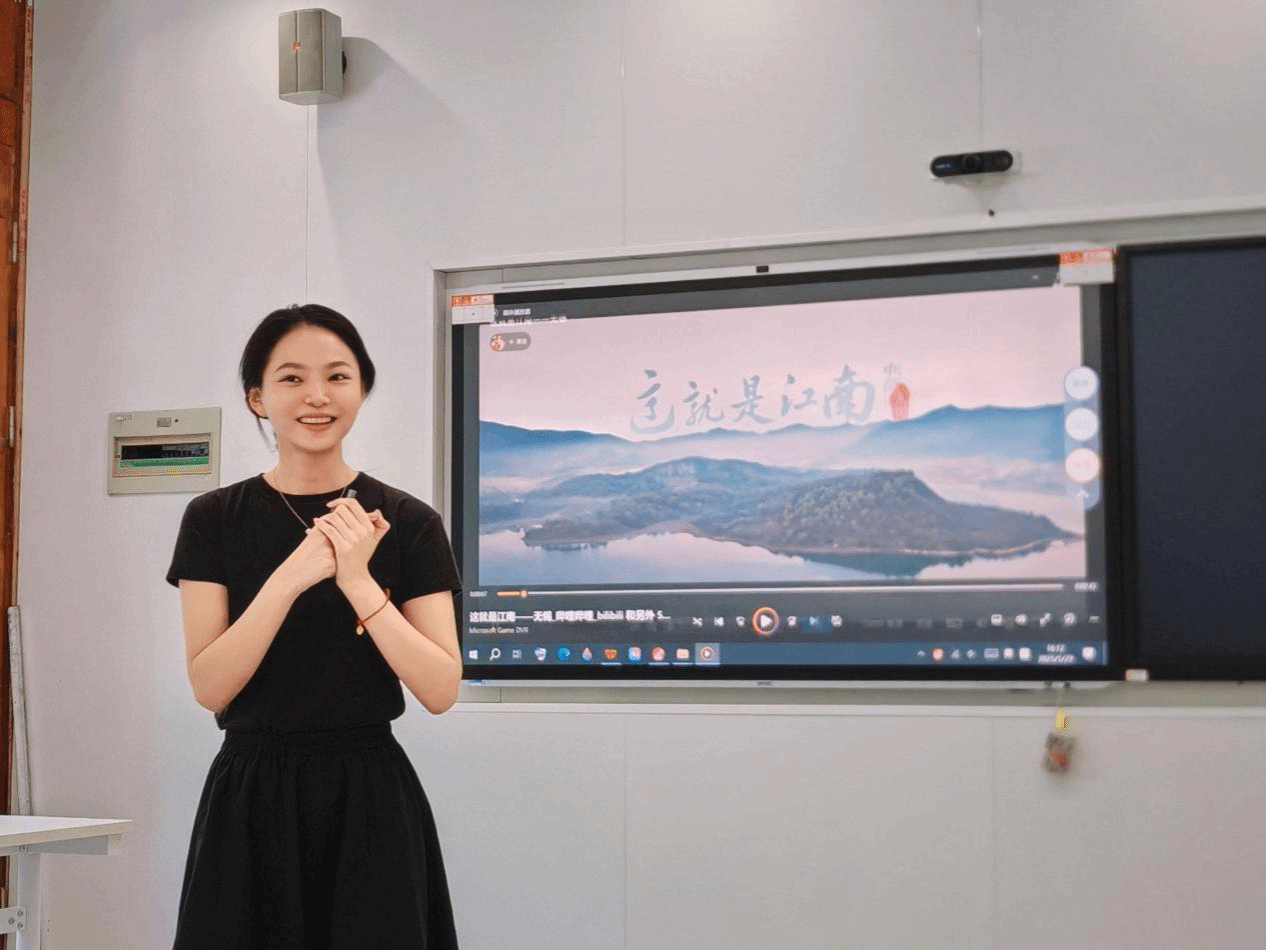

课堂伊始,陈思含老师为同学们呈现了一场地理信息技术的精彩展示。她运用三维动态地图,将太湖蓝藻的扩散轨迹以直观、生动的形式呈现在大屏幕上。鼠标滑动间,卫星影像上的蓝绿色斑块仿佛有了生命,随着时间、空间的变化不断演变。“这套监测系统就像给太湖做了一次全面的CT扫描,将太湖的污染状况精准地呈现在我们眼前”。陈老师进一步介绍,该GIS技术已在太湖蓝藻治理中发挥了重要作用。通过精准定位污染源,环保部门能够更有针对性地制定治理方案,合理调配资源,使治理效率提升了40%。这一成果不仅让同学们深刻认识到地理信息技术在环境保护中的实际应用价值,也激发了他们对跨学科知识融合的浓厚兴趣。

数学模型助力:解锁农业种植“最优密码”

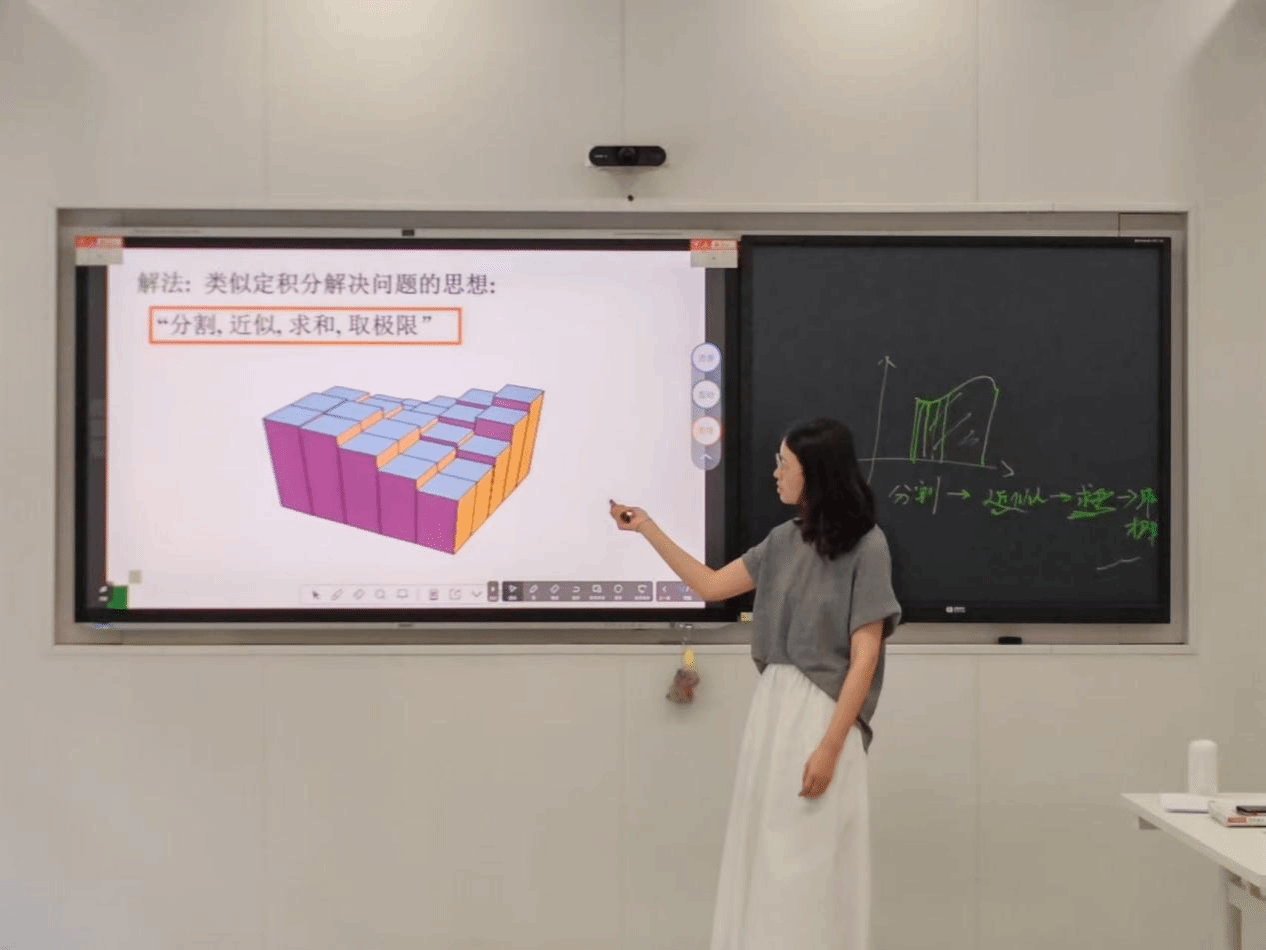

与此同时,钟婷婷老师以数学为工具,为同学们打开了农业种植领域的新视野。她巧妙地将抽象的二重积分符号转化为果林体积计算公式,通过深入浅出的讲解,引导同学们将树冠想象成无数个微小立方体的叠加,从而建立起数学与农业之间的紧密联系。

“原来课本上的积分符号还能在农业种植中发挥这么大的作用!”同学们在惊叹之余,纷纷积极思考、踊跃提问。在钟老师的启发下,同学们逐渐理解了如何运用数学模型计算每亩果园的最佳种植间距,以达到优化资源配置、提高产量和质量的目的。

废纸球里育生机:“种子地球”开启生态探索之旅

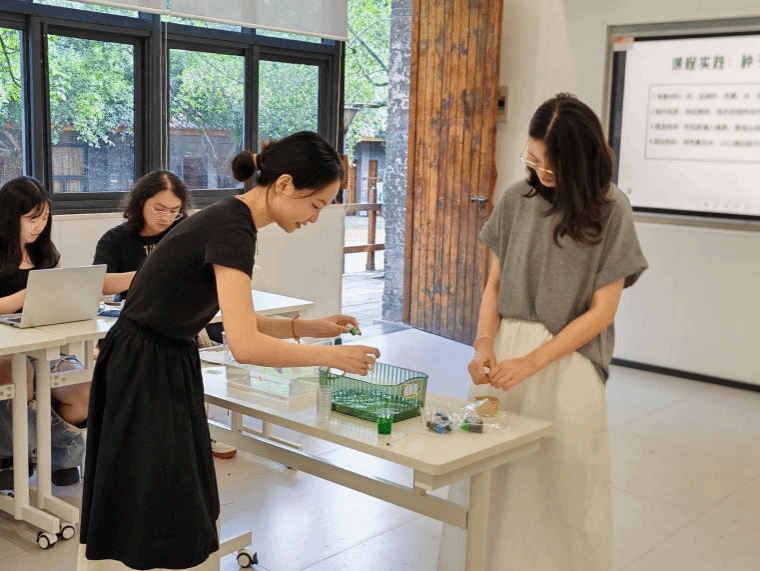

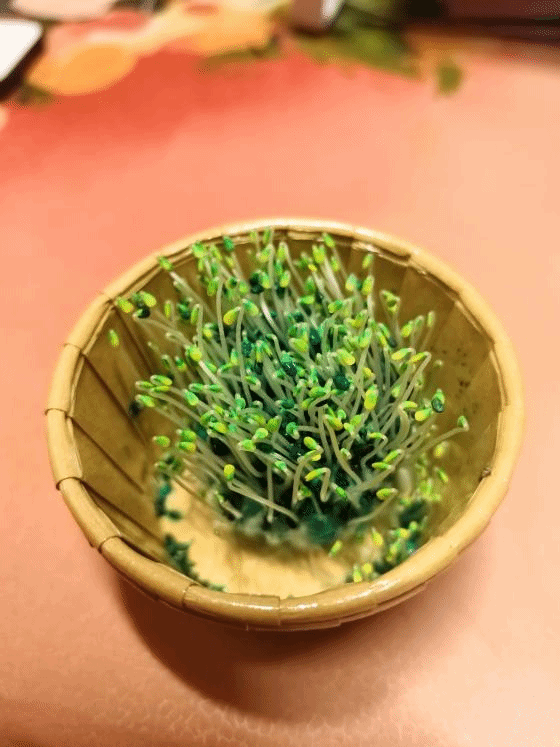

课堂最具创意和互动性的环节当属“种子地球”的制作。同学们热情高涨,积极参与其中。他们将废纸打碎成浆,与有机土和植物种子混合,揉捏成一个个网球大小的球体。在制作过程中,同学严谨认真,运用所学知识计算最优的种子分布密度,力求让每一个“种子地球”都能发挥出最大的生态效益,课程结束后,同学们带着自己精心制作的“种子地球”回到宿舍,开启了每日观察记录的奇妙之旅。每天,他们都会细心地为“种子地球”浇水、晒太阳,关注着每一个细微的变化。几天之后,同学们惊喜地发现,不少“种子地球”上冒出了嫩绿的新芽。

为了分享这份喜悦与成果,大家纷纷在班级QQ群里活跃起来,你一张我一张地分享着自己“种子地球”的发芽图。有的同学拍摄的发芽图里,嫩绿的芽儿刚刚探出头,好奇地张望着这个世界;有的同学则记录下了芽儿逐渐长高的过程,从最初的星星点点,到后来的一小簇绿色,充满了生机与活力。群里热闹非凡,同学们你一言我一语地交流着养护心得,讨论着不同“种子地球”的发芽情况,仿佛打开了一个充满惊喜的“植物世界”交流窗口。同学们在亲手培育“种子地球”以及在群里分享交流的过程中,深刻体会到了知识与实践相结合的力量,也增强了保护环境、珍惜资源的责任感。

教育不应该有学科的围墙,当数学的严谨遇上生态的灵动,当卫星数据遇见土壤中的生命,知识的碰撞才能产生创新的火花。通过这次双师授课,我们仿佛看到了跨学科教育之花在校园里绽放得更加绚烂多彩。这些由同学们亲手培育的“种子地球”所孕育出的生机与希望,不仅代表着生命的延续,更象征着学院在跨学科教育领域的无限可能。