我们每个人的内心,或多或少都藏着一些“看不见的墙”。它们可能是对自己的不认可,是长期积累的自我怀疑,是害怕被否定的敏感情绪……这些“墙”让我们焦虑、内耗、停滞不前。但它们,也许并不是无法拆掉。

10月17号,吴昊飞导师组围绕心理学著作《拆掉思维里的墙》,举行了一场读书分享活动。活动分三个部分,形式轻松,内容却一点也不轻——我们不仅读了书,更读到了自己。

从阅读出发——理解“思维的墙”

活动一开始,吴昊飞老师用非常接地气的方式带大家梳理了书中的主要内容。书中提到,很多人之所以在生活中反复遇到瓶颈,是因为内心筑起了看不见的“墙”——这些墙可能源于童年的经历、成长中的误解,或是对自己的固有看法。

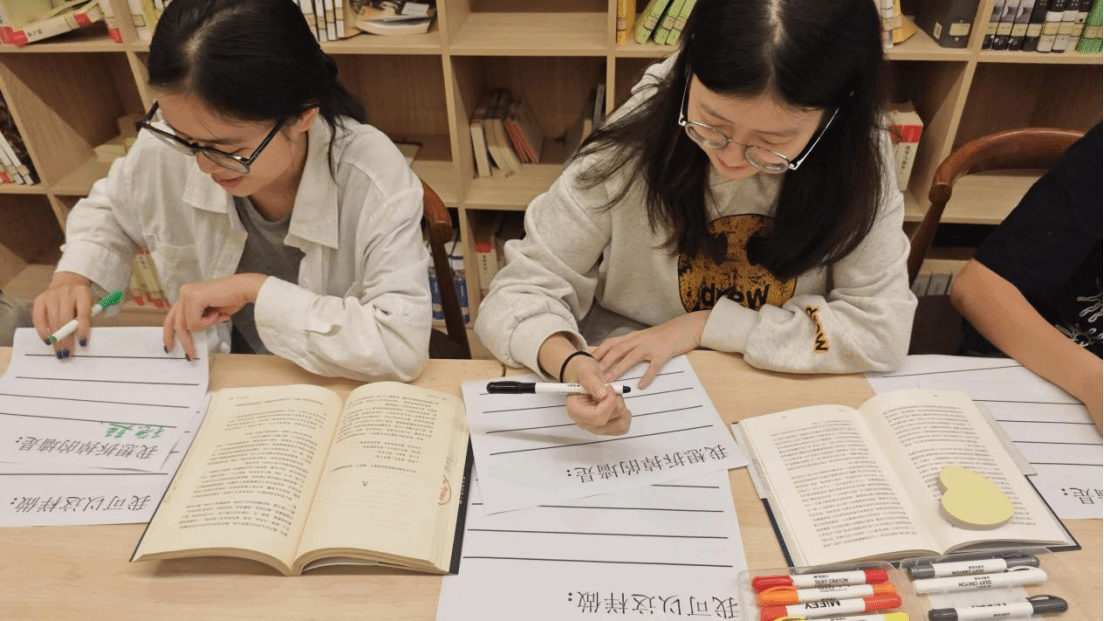

在活动的第二部分,吴昊飞老师邀请每位同学都写下自己“想拆掉的那堵墙”。

图 1 学生建墙中

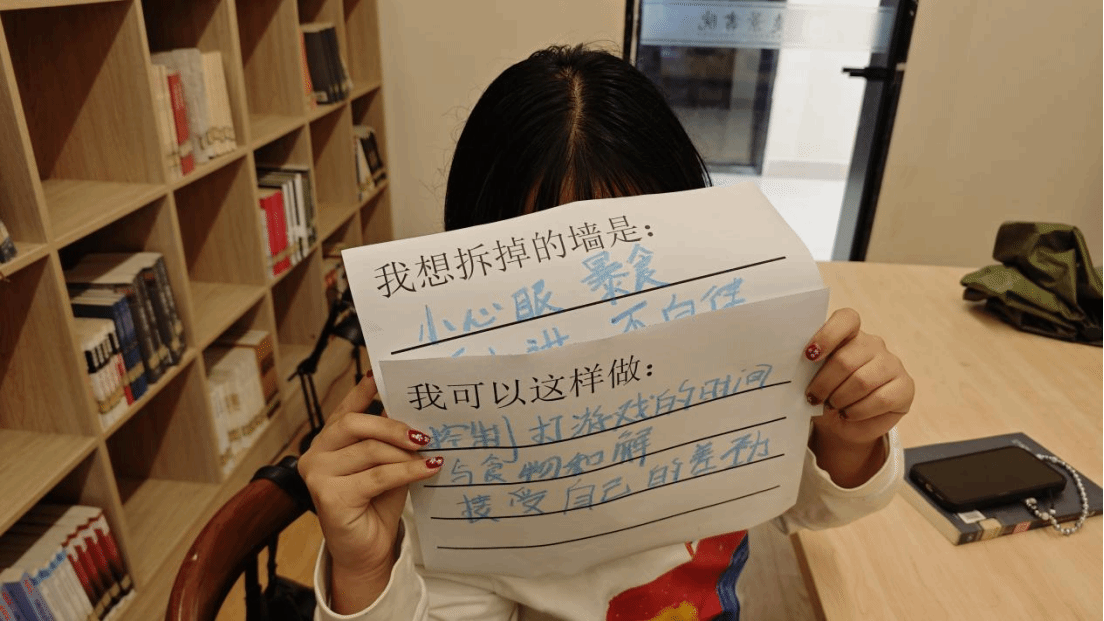

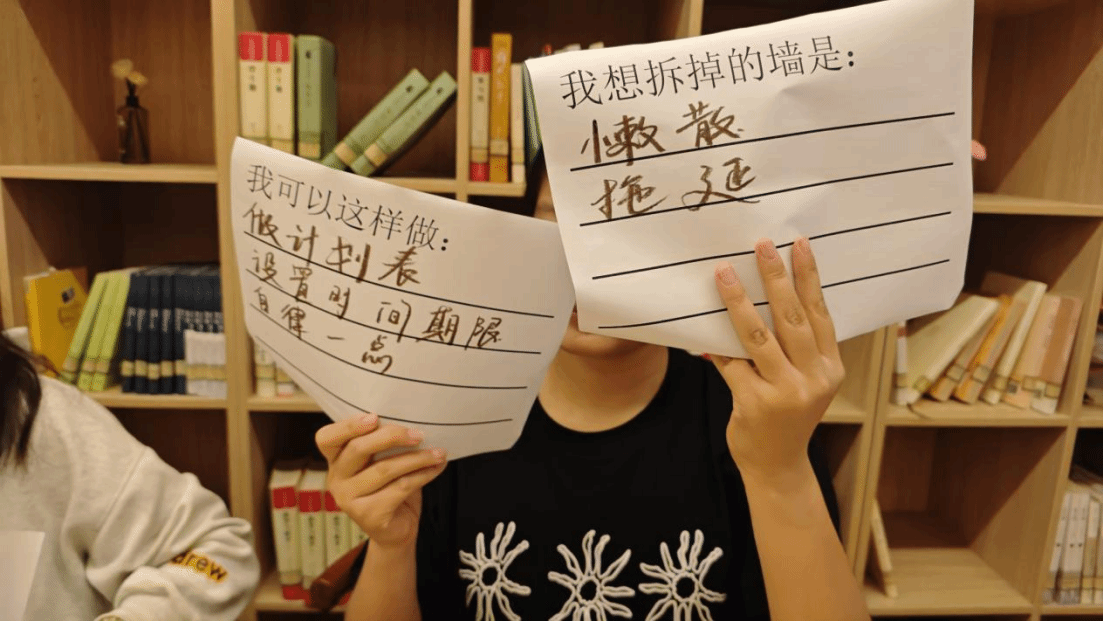

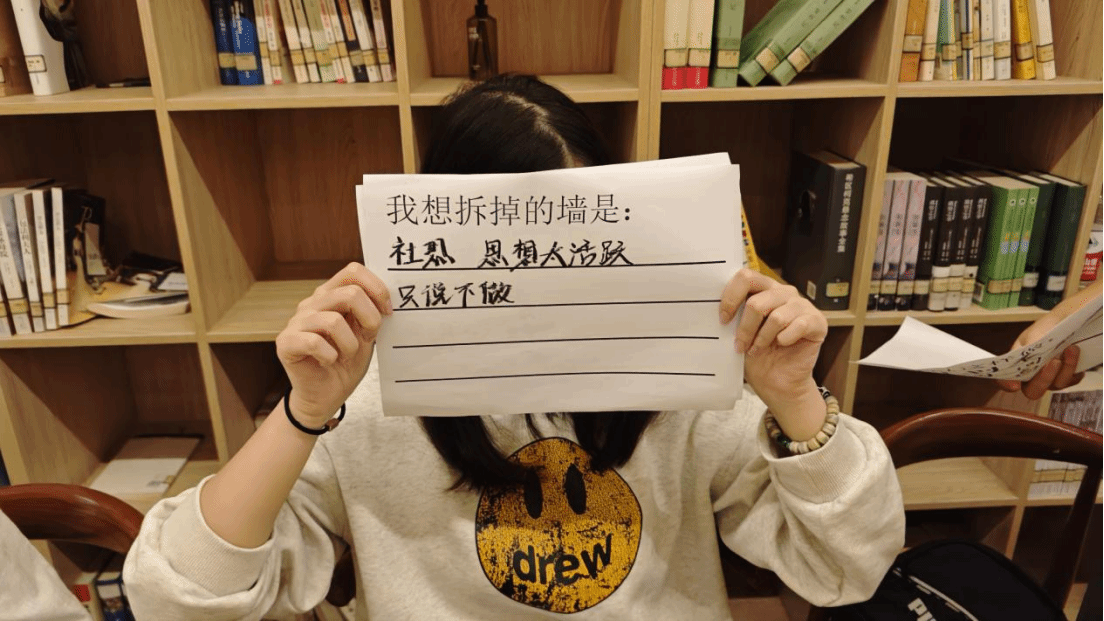

这部分内容特别让人动容。刘佳同学写的是“不自律、暴食”,她坦率地说:“我知道这样不好,但很多时候情绪上来的时候就忍不住,事后又特别后悔。”她的分享得到了很多人的共鸣,大家纷纷点头,有人轻声说:“我也一样。”还有一位同学写下的是“总是在内耗”,她说:“明明没发生什么事,但脑子里总在跟自己吵架,做一件小事都能纠结半天。”冉一婷同学则分享了她“社恐”的困扰:“我很想主动一点,但一到人多的场合就慌,总觉得自己说话很奇怪,别人会不会觉得我很尴尬?”

这些发言原本看似“负面”,但现场却充满理解与支持的气氛。大家都很珍惜这种能坦诚说出真实感受的时刻,也互相提供了一些温柔又实用的建议。

从“问题的墙”到“解决的墙”

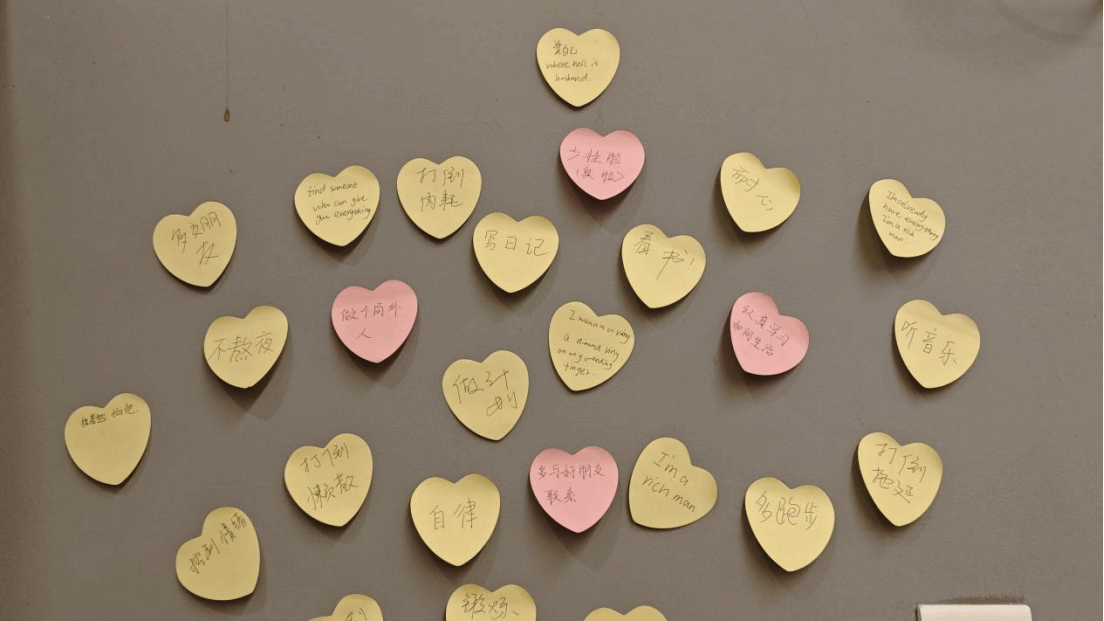

在活动最后一部分,大家一起做了一个互动实验——用便利贴“砌”起一堵大学生常见的“思维问题之墙”。

一张张便利贴很快贴满了墙壁,上面写满了熟悉的声音:

• “总觉得自己不够好。”

• “怕别人不喜欢我。”

• “一旦出错就觉得自己很差劲。”

• “什么都想做好,结果什么都没开始。”

这些内容,没有人嘲笑、没有人批评,只有一句句“我也是”,一句句“我们可以试试这样……”

吴昊飞老师现场挑出一些典型“砖块”,带大家分析这些思维背后的成因,并逐一拆解。比如对于“我很社恐”的问题,她说:“很多时候我们把注意力全放在‘别人怎么看我’,但我们有没有给自己一点温柔的空间,允许自己‘社恐’一点?其实别人没我们想的那么关注我们。”

对于“暴食、情绪性饮食”的问题,有同学提到尝试记录情绪,或者在情绪上来的时候先暂停十分钟,让身体和情绪对话一下——这种思路一下子打开了。大家不是在“被教”,而是一起在思考、交流、尝试。砖块一块块“被拆掉”,也许不是马上清空所有“墙”,但我们知道,已经在动手改变。

从“问题的墙”走到“解决的墙”:当“问题的墙”建起来后,学生们没有就此停下,而是决定既然可以写出问题,那大家也可以一起写下解决的方向,于是,大家又拿起便利贴,这一次写下的是:“我可以怎么做?”、“我希望给自己一个怎样的回应?”、“我想尝试的新方法是……”

这一堵新的“墙”,不再是压抑与焦虑的集合,而是充满了希望和行动力:

• “多与好朋友联系”

• “做计划”

• “鼓励自己”

吴昊飞老师说:“有时候我们不是不懂道理,而是太久没听到自己内心温柔坚定的声音。”这堵“解决之墙”,就像是我们彼此许下的承诺,也像是一次面向改变的集体出发。

看着那面由五颜六色便利贴组成的“解决之墙”,有同学轻声说:“感觉轻松了不少,好像真的可以开始做点什么了。”

这场读书活动,不仅仅是了解一本书,更像是一次“和自己好好相处”的练习。在这场活动中,同学们开始意识到,很多限制我们的并不是能力,而是我们对自己的看法。那些“我不行”“我不配”“我不够”的想法,其实都是可以被重新定义的。

有同学在结束后说:“我从没想过可以这么自然地聊这些困扰,原来不是我一个人。”还有同学说:“拆墙并不难,难的是我们意识到那堵墙其实是可以拆的。”

希望每一个人都能慢慢拆掉自己的那堵墙。不是一蹴而就,而是在每一次觉察、每一次鼓起勇气、每一次互相支持中,向着更自由、更真实的自己走近一点。