“如果你希冀进入无限的境界,那就该对有限的事物进行彻底的探索。”每个人都会打上自己生活城市的烙印,合川作为一座历史文化悠久的城市,它的文明开启和文化传承也深深地影响着生活于其中的人们。为更好的进行人文类通识课程实践与地域文化融合研究,2023年5月27日周六,远景学院哲学老师吴慈荷带领远景学院《西方哲学史》课程班学生们,开展了一次以“千古钓鱼城,人文智慧思”为主题的政治哲学课程实践活动,用一天的时间,走访了钓鱼城博物馆(了解历史)、文峰古街(自然地理)、合川区美术馆(艺术表达)和钓鱼城遗址现场(古战场遗址),通过站点的方式,一站一站的进行智慧探索之旅。

鱼城行,思历史

第一站——钓鱼城博物馆。一日之计在于晨,趁着晨光,大家来到这里,前期在解说员的讲解下,初步了解“钓鱼城”的由来。一段纪录片的放映,让大家对其历史背景有了一定把握。中期,在吴老师整体而详细的介绍下,同学们从政治、经济、文化、军事等方面对钓鱼城的战争历史形成了一个全局认知。后期,大家通过朗诵有关“钓鱼城”的诗词,思考其遗留的未解之谜,真切地感受它所积淀的历史文化。

古街访,寻文化

第二站——文峰古街三江汇流。走过石门,探访码头,来到文峰塔前,细数文化印记,得知其独特寓意和美好象征。路过塔前,进入一个私人开设的峡砚博物馆,呈现在大家眼前的是一个个精美的手工雕刻砚台。寻访到匠人技艺,观摩雕刻手艺,和馆里的易老师谈论砚文化的发展,让同学们深刻意识到文化传承的重要性。

作品展,感艺术

第三站——合川区美术馆。徒步来到美术馆,恰逢馆内高校作品展,各种各样的文创设计,实物展示,字画悬挂,在欣赏美的同时,感受艺术气息,丰富艺术修养。每幅作品都是心血和智慧的凝结,每一笔都是思考时留下的印记,进行艺术熏陶,以至修身养性。

古迹留,悟哲思

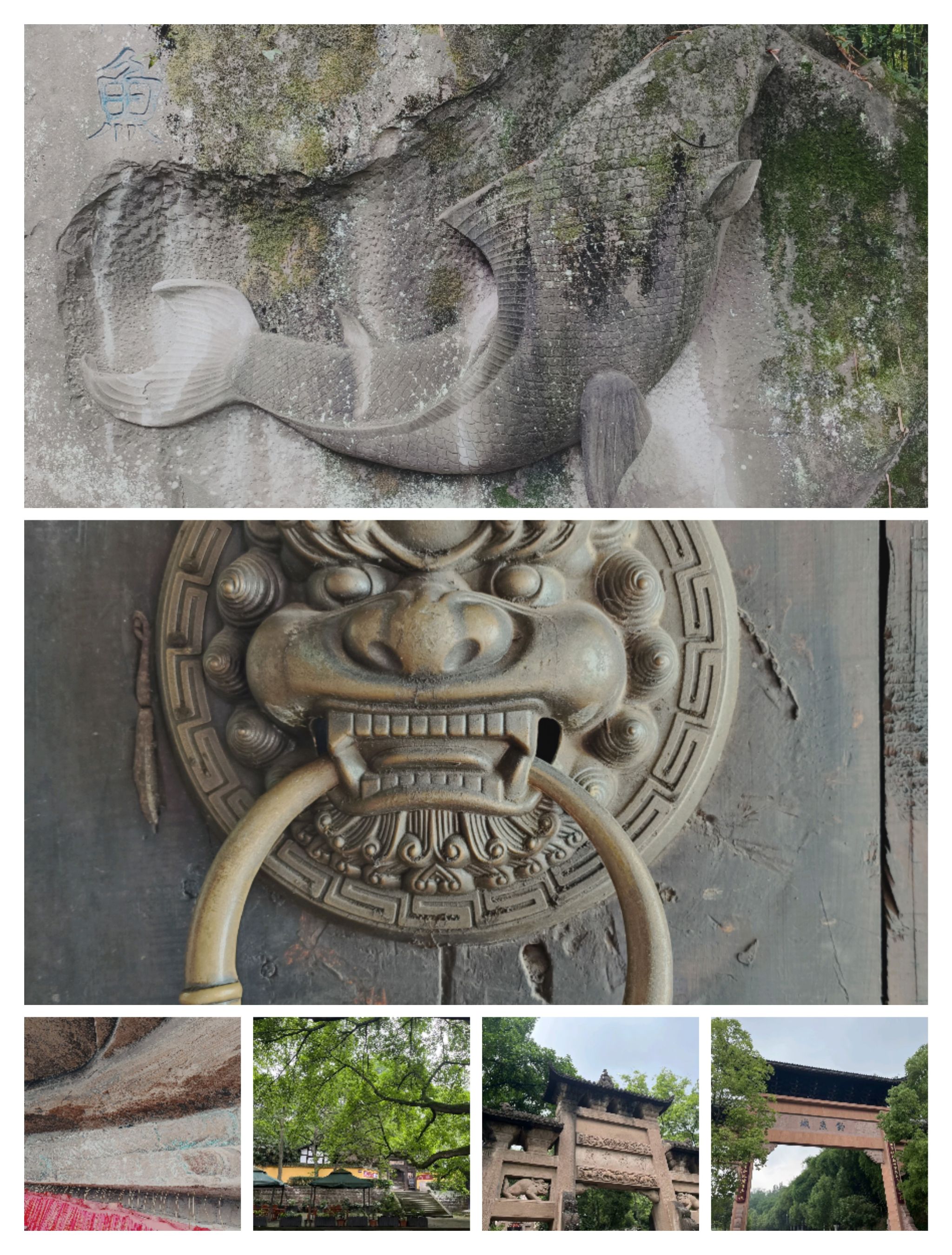

第四站——钓鱼城遗址现场。辗转来到古战场遗址,基于前面对钓鱼城历史概况的了解,吴老师带领着同学们一起走访这个承载着历史文化印记的地方。始关门、护国门、钓鱼台、寺庙、佛像、古树、石刻等都是历史性的名词,刻在石碑上,印在脑海里。亲临古战场遗址,在城墙上俯视江河,静心思考着:遗址遗留下来的是历史、是文化、是智慧。

一天的行程至此结束,大家的思考从未结束:我们不仅要有自然科学方面的巨人,我们还需要政治、经济、文化、思想等人文方面的巨人。

学生感言:

游览钓鱼城文化古迹,让我深深感受到历史的沧桑与风雨。尽管岁月已经让这座城池变得破败不堪,但是它所蕴含着的文化和历史价值仍然无比珍贵。在金戈铁马、兵荒马乱的年代里,这座城池曾经屡次承受了南北朝至元明清各个时期战争的洗礼,却依然坚强地屹立于这片土地之上。走在钓鱼城内部,仿佛能听到历史悠久的回声,那些残破的城墙、老旧的房屋、摇曳的旗帜都在诉说着一个个故事,让人们不禁心中感慨:历史长河如此奥妙,而我们每一代人都是这个历史长河上的过客。

——远景学院2022级机械类专业巫益

我今天没有像往常一样窝在寝室玩手机,而是跟着老师同学们去了钓鱼城历史文化博物馆以及爬山。我认为今天的安排是很非常棒的,只有先了解一个城市的历史文化后,才能形成对该城市风貌深层次的认识以及更明白该城市的精神谱系。

——远景学院2022级英语专业张森凤

走进博物馆,了解历史文化,以今人哲思解读历史,使我们青年一代明史增信。观摩雕刻技艺,感受匠人精神,与匠人对话,我们近距离触摸砚文化。欣赏一幅幅字画,散发出艺术气息,饱览一场视觉盛宴。探访古战场遗址,为之震撼,栈道,城墙,宋街等都是战争的划痕,古老的印记。在时代的变迁下,历史继续沉淀,我们依旧思考。

——远景学院2022级英语专业汤晶

游走在钓鱼城博物馆、美术馆、文峰古街、钓鱼城遗址,感叹自己人生的渺小,那种蜉蝣于“天地不仁以万物为刍狗”的境遇,感受历史的悠久,体验自然万物,脑子思考着哲学问题,如果不思考人生的意义,活着就像个躯壳。俗话说三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩,学到老活到老,都是有道理的,一路上感叹惊天地泣鬼神之景,回忆皆是趣味。

——远景学院2022级数字媒体艺术专业龙伟坪

游览钓鱼城文化古迹和文峰古街,让我感受到了历史的厚重和文化的博大。站在城墙上,可以想象当年守城士兵的英勇和坚守。走在古街小巷,仿佛回到了古代的市井生活,感受到了传统文化的魅力。在游览过程中,我深深地感受到了保护文化遗产的重要性,也更加珍惜我们的历史和文化。这次旅行让我收获颇丰,也让我对中国的历史和文化有了更深刻的认识:天下大道,分久必合,合久必分;兴,百姓苦;衰,百姓苦。

——远景学院2022级自动化类专业谭智友

供稿人:汤晶

供图人:龙伟坪 谭智友

视频剪辑:谭智友

指导教师:吴慈荷

远景学院艺术与人文教研室供稿