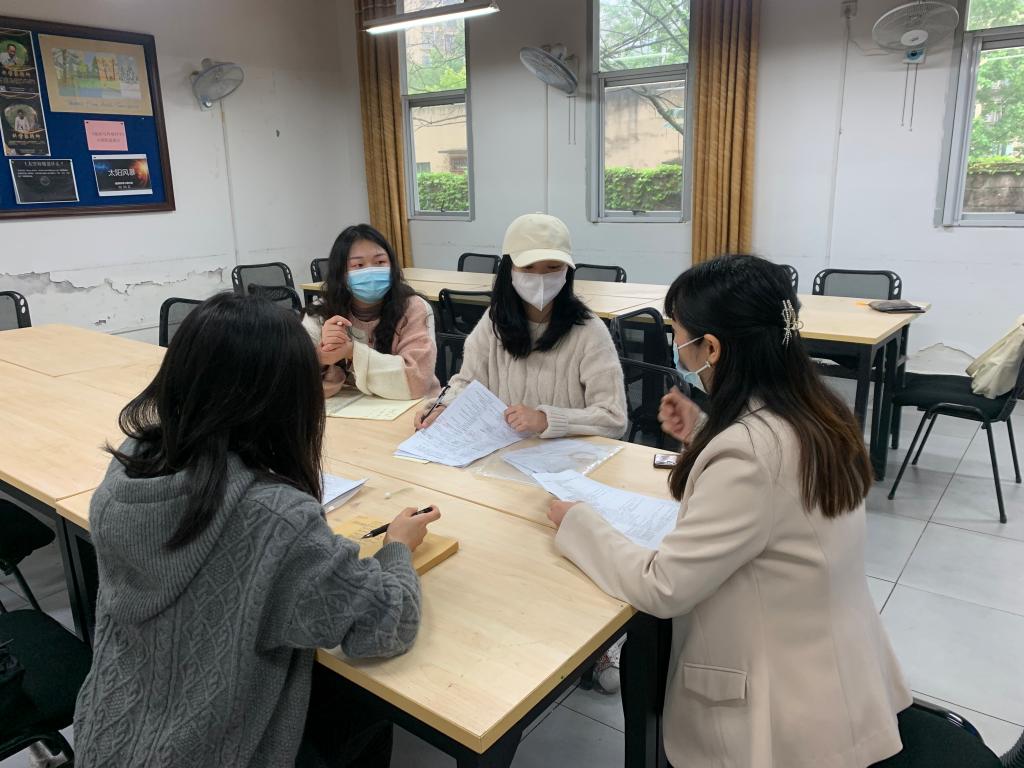

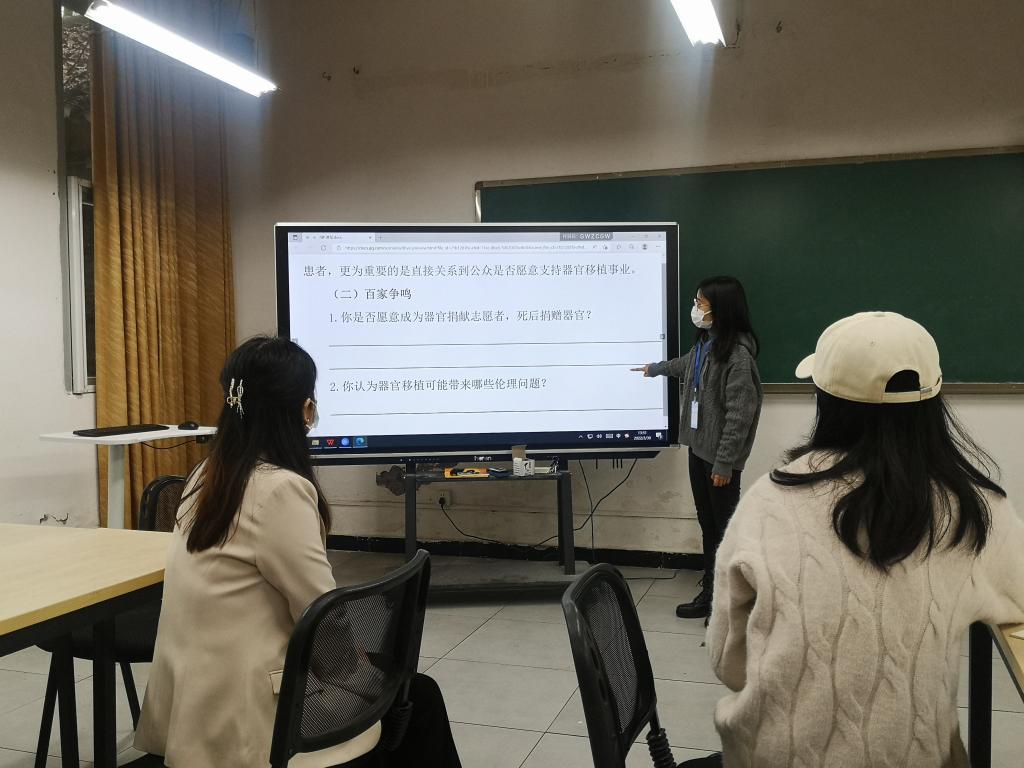

为夯实队伍素质,提升教学质量,丰富课程资源,深化教学改革,同时增强团队凝聚力,帮助新教师快速成长,作为跨校区、跨部门、跨学科的教学团队,来自远景学院的陈春彦、通识教学部的向小雪、扶静、冯婷(綦江校区)四位老师采取“线上+线下”的方式每周进行一次集体备课,共同研讨课程《生命科学中的伦理》的教学材料及教学设计。3月30日下午团队在远景学院教室五开展了第七次集体备课,冯婷老师线上全程参与,共同探讨教学大纲、授课计划、每个章节的教学设计,保障教学工作稳步进行。

梳理大纲稳定教学

开学之前,团队负责人陈春彦老师就详细制定了本学期工作计划,向新加入课程团队的冯婷、扶静老师详细解读了课程目标、教学大纲、学生任务、考核方式等,也收集了团队成员们课程建设的意见和建议,基于生命科学和伦理学不同的学科背景,进行课程内容的改革,实现跨学科融合的育人目标。为帮助新老师快速成长,陈老师分享了自己的教学资料和教学经验,帮助新成员尽快熟悉和适应教学工作。

发现问题解决问题

开学第1周,在相互听课过程中暴露出了一些实际问题,不同学科背景的老师教学内容和设计大不相同。伦理学背景的老师在授课过程中可能更喜欢将案例深层次的剖析,导致教学内容与教学大纲不一致,课堂时间分配也不太合理,而生命科学背景的老师,可能在案例分析过程中流于表面,缺乏深度思考。为此从第2周开始,大家约定每周五上午9:00-12:00进行集体备课,由一位老师主要分享自己的教学设计,相互借鉴教学案例和理论知识,同时尽量提出质疑,帮助大家共同提升。

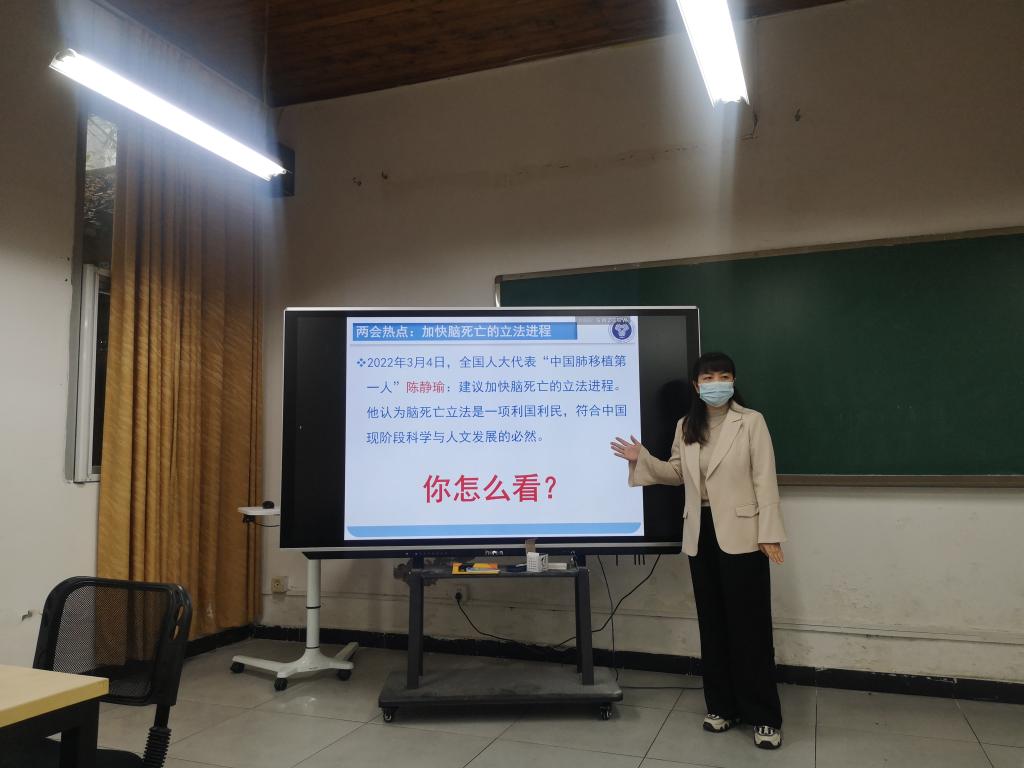

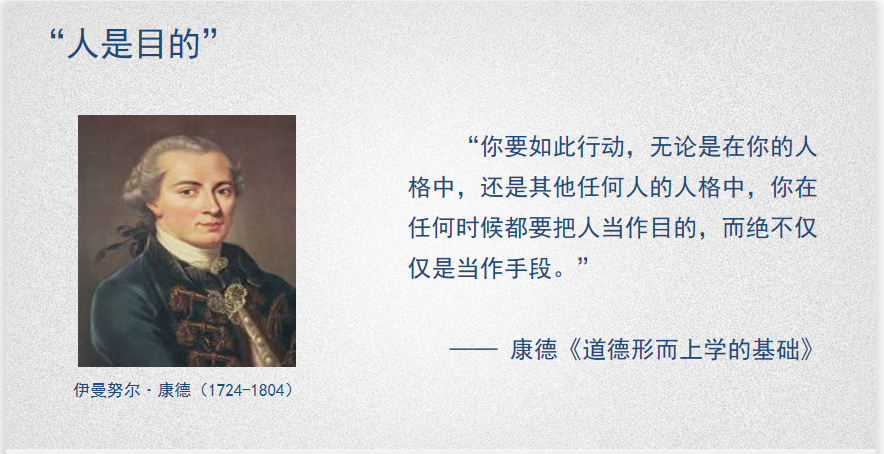

例如,第3章“干细胞及其伦理”要求学生课前观看电影《姐姐的守护者》,课堂思考安娜作为父母通过试管婴儿技术孕育出来挽救姐姐(白血病患者)生命的工具人,是否合理?请分别站在母亲、安娜和姐姐的角度进行讨论。伦理学背景的扶静老师就提出了“人是目的”“自由意识”“向死而生”的哲学理论,引导学生将问题一步步进行深层次剖析,促进了学生批判性思维的形成。其他团队成员也借此丰富自身理论知识,融会贯通到自己教学过程中。

按部就班稳中求进

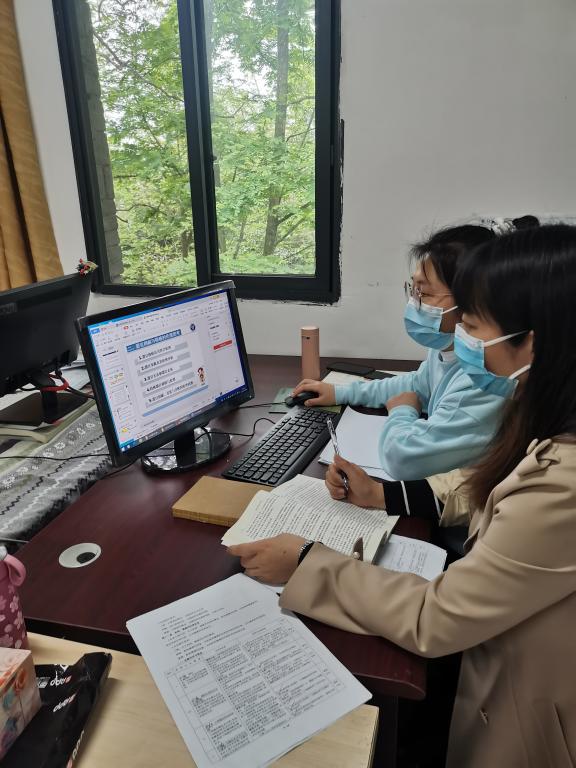

为了统一教学内容,理清重难点,明确课程目标,从第3周开始,课程团队按照教学进度,修订授课计划,制作新版讲义,交流教学技巧,进行教学反思等,以期尽快提高教学团队整体教学水平。

四位老师群策群力、集思广益,确定了讲义的四大板块:课堂聚焦、科技前沿、生命伦理之窗和打开新视界,重新梳理了前5章的教学重难点和学习要求,把课程思政元素自然融入到案例和培养目标中,力求把授课计划做到精、严、细、实。几位新老师谈到,在参与修订讲义和授课计划的过程中,让她们更加深化、清晰对本门课程的认知,无形中奠定了上好这门课的自信心。

凝聚力量蓄势待发

教学工作任重而道远。众人拾柴火焰高,每周一聚的集体备课已成为我们的固定行程,我们既是工作上互助成长的伙伴,也是生活上无话不谈的朋友。乘众人之智,则无不任也;用众人之力,则无不胜也。每一次团队备课,都会为我们带来新的进步,点点滴滴的成长,也会助力我们成为合格的教学团队。

图:陈思含

文:陈春彦向小雪 冯婷 扶静

远景学院、通识教学部联合供稿