导语

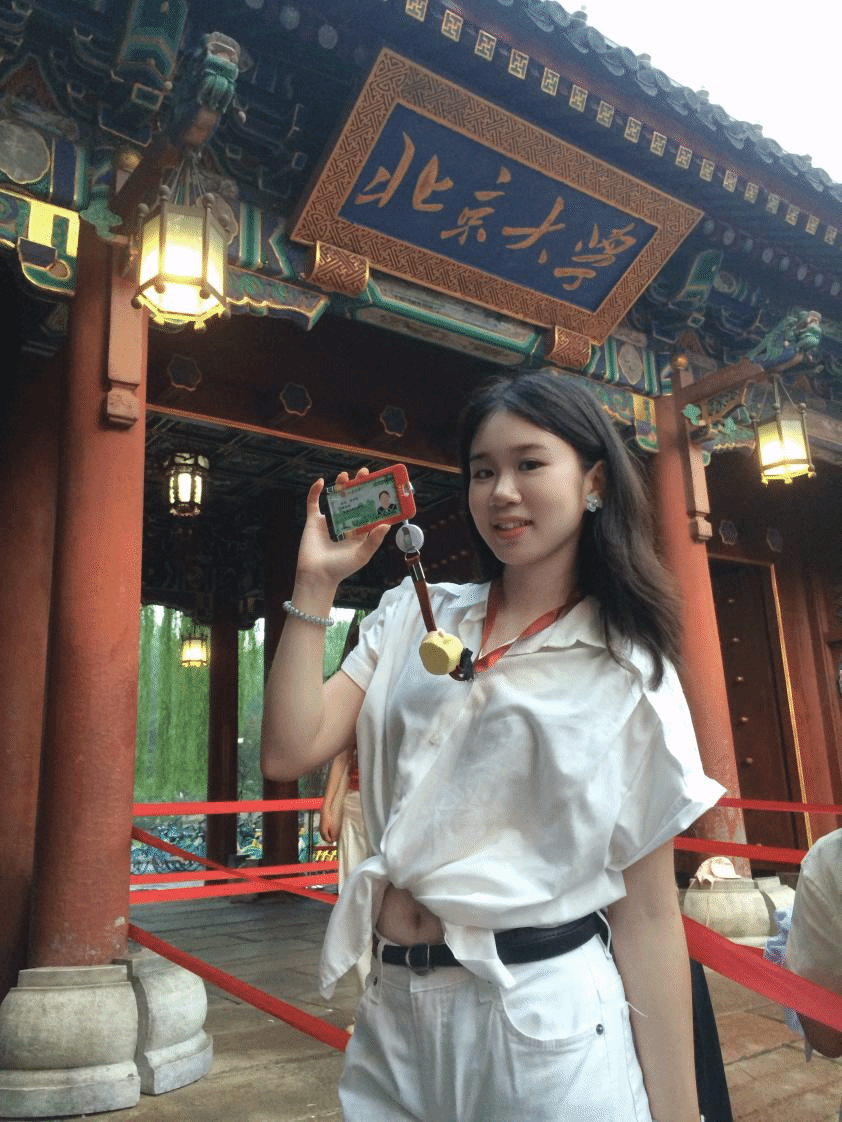

远景学院始终致力于培养面向未来全面发展的精英人才。我们坚信,教育不仅是知识的传授,更是视野的开拓、思维的启迪与人格的塑造。通识教育赋予了我跨学科的思维、清晰的表达能力,以及面对未知的勇气。正是这种理念的浸润,让我有幸成为重庆移通学院唯一一位入选北京大学暑期学校项目的学生,代表远景学院走进北京大学,完成了一次难忘的生命之旅。

初入燕园:在博雅塔下重建信心

初次踏入北京大学的校园,我内心既充满兴奋又深感紧张。在宿舍里,与我同住的都是来自知名院校的研究生和大学教师,而我仅是一名来自民办院校的工科学生。那一刻,我难免有些忐忑,担心自己难以融入其中,更害怕被视为“不够资格”。但初次交流便使我重拾信心。我们聊及彼此的学习经历,我讲述了在远景学院的点点滴滴:挑战铁人三项的磨砺、通识课堂上的激烈思辨、备战课程的紧张焦虑。舍友专注聆听后,微笑着对我说:“你能来到这里,一定有你的独特光芒。”那一刻,我豁然开朗,意识到远景赋予我的,远不止课程知识,更是一种与他人平等交流的勇气。

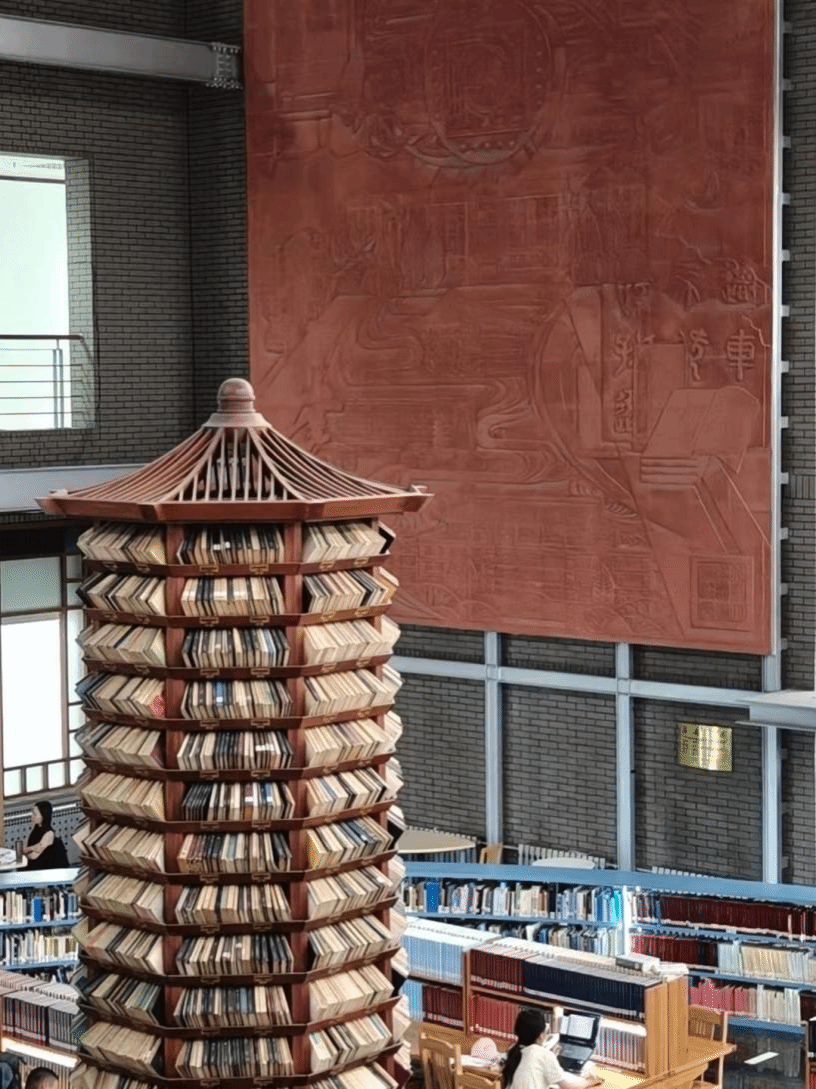

北大课堂:通识课程的力量

在北大的课堂上,我逐渐领悟到远景通识教育的深远意义。当课程探讨触及“临终关怀”这一社会议题时,我回想起学习的《社会学》知识,运用社会结构和制度的视角来剖析人们对死亡的态度;在小组发言中,得益于《博雅英语》的扎实训练,我能够以清晰流畅的英文阐述观点,赢得了组员们的肯定;而《历史》课程的积淀,使我在课堂小组辩论中,能够援引文化传统和思想脉络,提出更为深刻的见解。

这些看似零散的学习经历,在北大课堂的熔炉中交织融合,铸就了我最为坚实的底蕴。它们使我不再因专业领域的单一而心生畏惧,反而能够凭借多学科的广阔视野,提出令人耳目一新的独特见解。

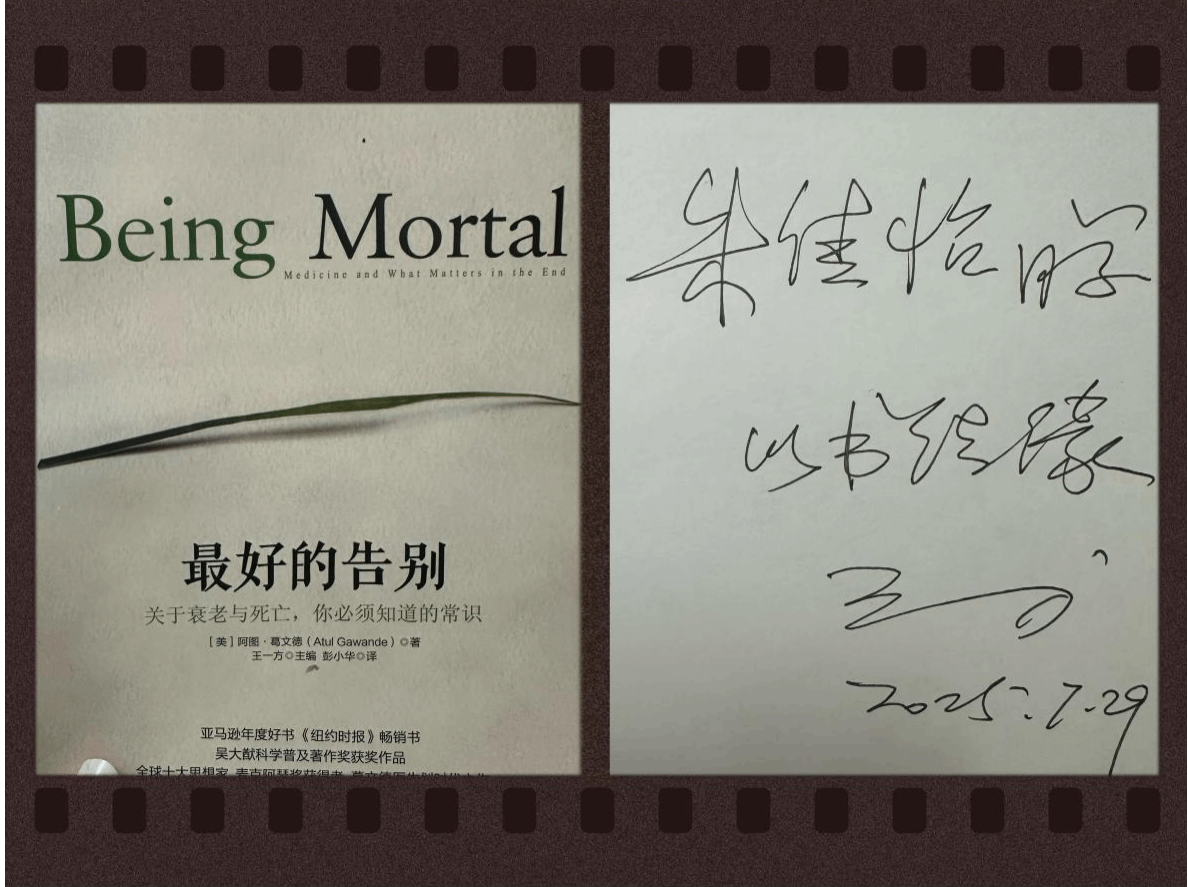

在北大,我有幸聆听了王一方教授的讲座。作为《最好的告别》中文版的主序作者,他在探讨“死亡教育”的未来趋势时,也鼓励我们从个人经历出发,勇敢面对每一次失去。讲座结束后,我鼓起勇气走上前,与教授分享了自己的思考。在交流中,他意外地问道:“你是北大的学生吗?”我笑着回答:“不是,我是一名来自民办院校的工科生。”教授微微点头,感慨地说:“具备如此思考深度的工科生,实属难得。”更是在课程结束后也收获了教授在书页上的亲笔题字:“与朱佳怡同学,以书结缘。”那一刻,那一刻,我心中涌起莫大的自豪感:我不再仅仅是一个来听课的学生,而是与这本书、这堂课、这段经历紧密相连的一份子。

远景通识,成了我推开思想之门的“钥匙”

在北大的课程中,最令我难以忘怀的是团队协作的经历。组员们来自不同的地区和专业,最初由于意见分歧,讨论一度陷入沉默。凭借在远景课堂中培养出的专注力和条理性,我梳理了思路,提出了从社会接受度、政策支持、文化观念三个角度切入“安宁疗护”的方案,瞬间点燃了讨论的氛围。

课程的最后一节,伴随着《只要平凡》的旋律,我们结束了关于“死亡”的学习。那一刻,我内心涌起了一种前所未有的震动。回到宿舍后,我继续与舍友探讨“死亡与生命”的深刻意义,话题从社会制度延伸至个人故事,从文化观念拓展到存在价值。

这让我回想起远景课堂上关于伦理与生命议题的探讨。正是那一次次直面“终极问题”的深刻思辨,使我不再回避生命的厚重,而是能够勇敢地直面、坦诚地表达、深入地思考。这种精神层面的滋养,其影响之深远,远胜于单纯的知识积累。

这一切的积累,最终都凝聚在我与《最好的告别》的阅读过程中。我耗时四天将这本书读完,随后又投入整整两夜,撰写了6000字的读书报告。那是我首次并非为了完成任务而书写,而是出于对自己关于“活着”与“结束”的诚实追问。这并非一堂寻常的课程,而是一次深刻的人生剖析。

告别未名湖,我将带着“远景印记”奔赴更远的远方

课程结束的那天,我独自绕着未名湖漫步了一圈。湖水泛着涟漪,博雅塔静静矗立。那一刻,我的心中反复涌动着一个念头:我能走到这里,并非偶然。是远景学院的通识课程,构建了我的思维框架,也铸就了我的自信底蕴。

或许北大的课堂仅是我人生中的一段短暂驻足,然而“远景印记”将伴随我迈向更远的未来。感谢学校提供的宝贵机会,使我得以踏入北京大学的课堂,亲身感受思想的激荡与学术的深邃。远景学院潜移默化的培育与滋养未来也将一直伴我继续踏上更广阔的舞台。