当权威变成信仰,当归属感变成盲从,我们还看得清自己吗?

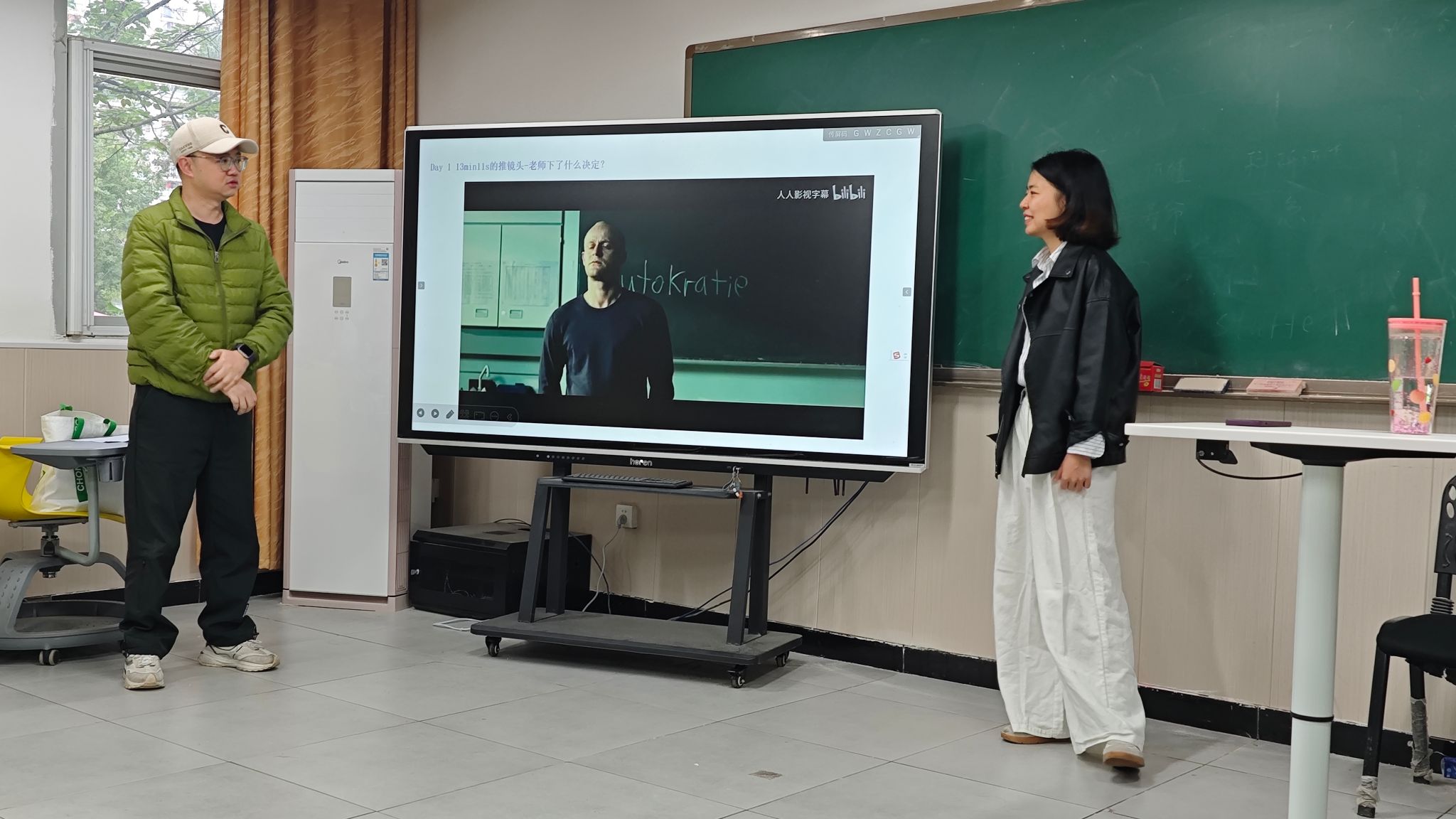

11月3日,在菩提院子普通3教室,一场以电影《浪潮》为主题的双师课堂,为学生们带来了一次关于群体心理与自我意识的深度思考。

本次课程由心理学教师吴昊飞与电影评论中心教师李骥联合授课,旨在通过“电影+心理学”的跨界教学,让学生在影像叙事与心理机制之间,看见人性的复杂与社会的力量。

从镜头语言走进人心的暗流

“推镜头,不只是靠近人物的脸,更是靠近人物的灵魂。”

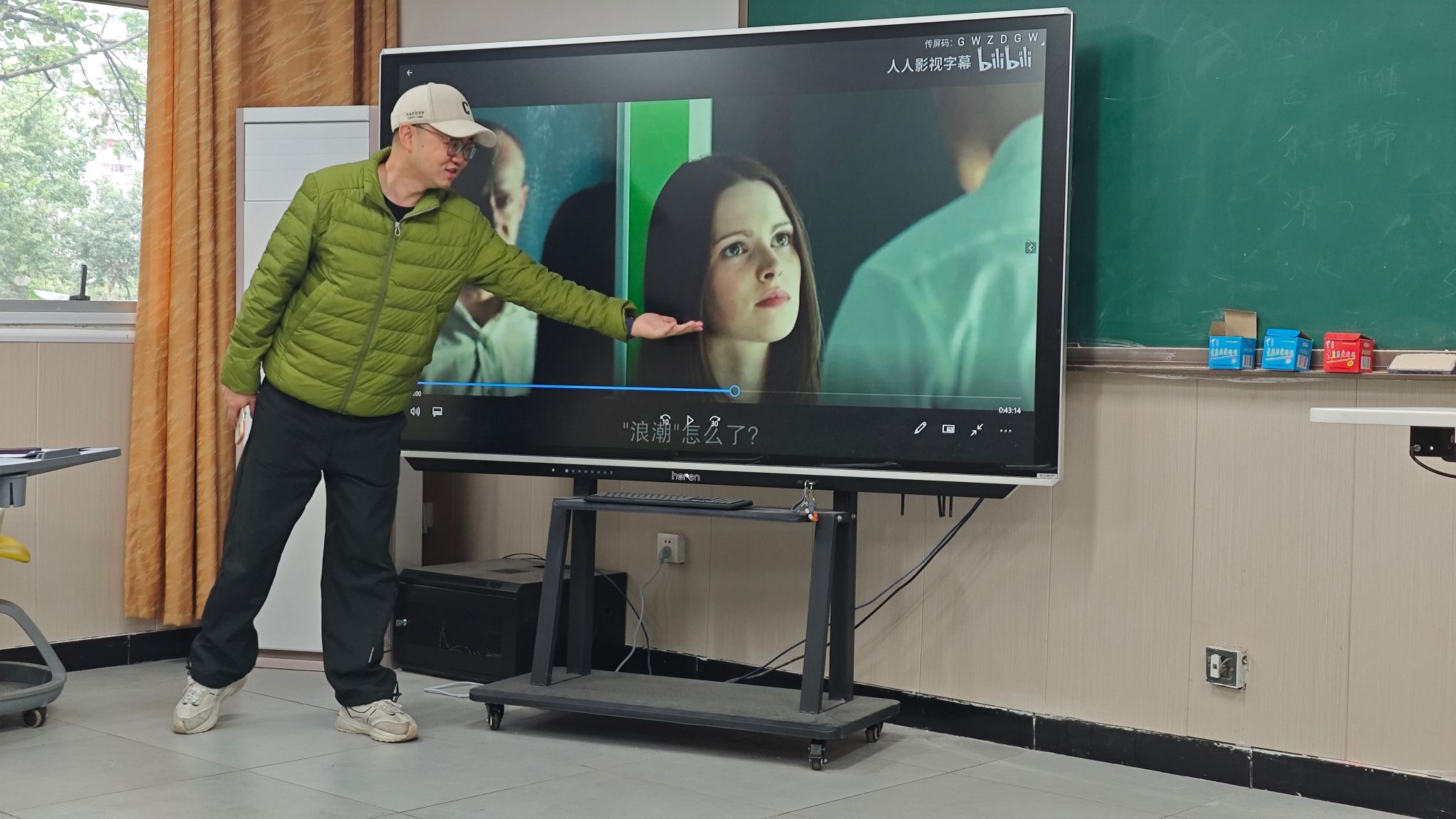

课堂伊始,李骥老师从导演的角度,带领学生回顾《浪潮》的几个关键画面——

当镜头缓缓推进教师赖纳的面庞时,他的信念与恐惧交织;

当学生的脸被光与影一分为二时,那是理性与盲从的撕裂。

李老师指出,这样的推镜头与“阴阳脸”打光,是导演揭示人物心理转变的方式:

“导演没有直接告诉我们他错了,而是让我们‘看见’他在变。”

在李老师的带领下,学生们第一次体会到,电影语言不只是叙事工具,更是一种心理的映射。

社会心理学:浪潮背后的力量

“这些学生为什么会一步步陷进去?”

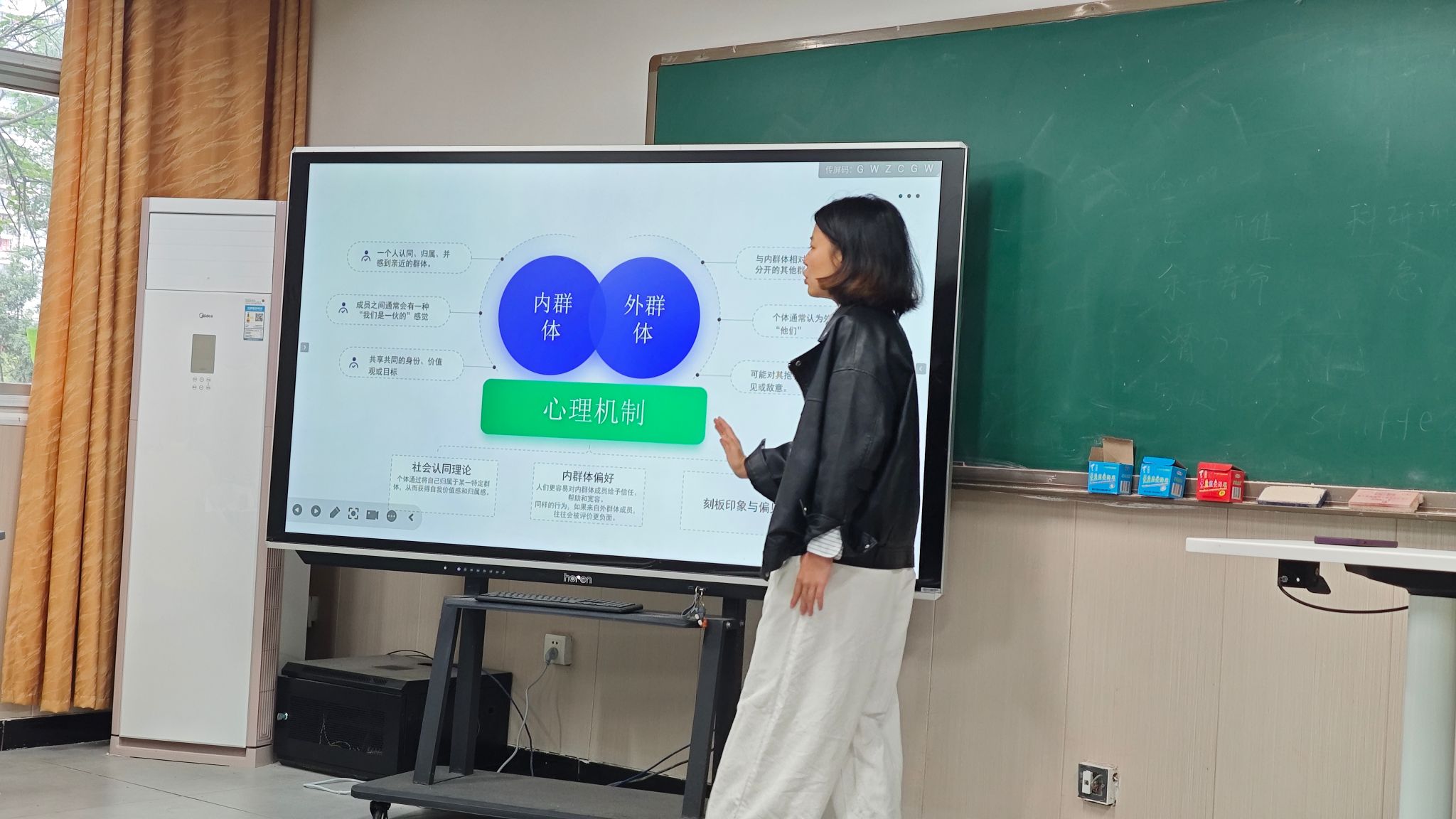

吴昊飞老师接过话题,用社会心理学的视角剖析了影片中群体行为的形成逻辑。

她带领学生回顾了影片中的关键转折——从最初的怀疑,到统一制服、敬礼手势、排斥异己——并逐一解析背后的心理机制:

• 从众(Conformity):个体在群体压力下放弃独立判断;

• 服从(Obedience):权威存在时,人们倾向于盲目执行;

• 社会认同(Social Identity):个体通过群体标签获得价值与归属;

• 去个性化(Deindividuation):在集体中,个体自我感被削弱;

• 责任分散(Diffusion of Responsibility):当所有人都在行动时,没有人觉得自己该负责。

吴老师指出,电影的恐怖之处不在于“浪潮”多强,而在于它太容易复制。

她提醒学生:“心理学告诉我们,极端行为并非出自极端的人,而是出自平凡人身处极端的群体。”

从《浪潮》到“饭圈”:警惕现实中的集体狂热

课堂的最后,两位老师将讨论从银幕延伸到现实。

吴昊飞老师提出:“今天的浪潮,也许不在教室,而在我们的网络世界。”

她与李骥老师共同剖析了“饭圈文化”中的心理机制——

在“大粉”的带领下,粉丝为偶像集体打投、控评;

个体在群体中找到归属,却也渐渐失去独立判断。

吴老师指出,这正是从众、服从与社会认同的现实投影。

李老师补充:“导演用光影揭示心理,而我们要用思考对抗盲目。”

两位老师共同提醒同学们:

“社会心理学不仅解释电影里的浪潮,也提醒我们,在现实的浪潮中学会保持清醒。”

『跨界共授,让课堂有思想的温度』

本次双师课堂以电影为媒介,将心理学理论与影像艺术有机融合。

学生们在课堂中不仅理解了社会心理学的核心概念,更在讨论中体会到思想被群体裹挟的真实力量。

正如吴昊飞老师在总结中所说:

“危险的不是浪潮本身,而是我们以为自己不会被浪潮卷入。”

这堂课在掌声中结束,却在学生心中掀起了更深的涟漪。