《博雅英语(2)》课程以“一带一路”沿线国家为主线,将语言学习与沿线国家的人文地理、风俗人情和核心文化价值、商务礼仪和沟通相融合,引导学生从社会学、国际政治学、法学、历史学、人际沟通等角度思考,作为全球公民可以如何为“一带一路”建设贡献自己的力量,提升国际胜任力。为了让同学们感受印度多元璀璨的文化,10月24日晚,远景学院英语老师黄煌和社会学老师李梦瑶联合为同学们进行跨学科“双师双语”授课,带领大家感受多元文化的交流与碰撞。

双师赋能课堂

课堂伊始,黄煌老师带领同学们简单回顾了上节课讲述到的印度的种姓制度(the caste system),主要分为婆罗门(Brahmins)、刹帝利(Kshatriyas)、吠舍(Vaishyas)、首陀罗(Shudras)四个等级。

随后,李梦瑶老师向大家提出问题:“为什么会分成这四个等级?该如何区分各个等级?”李老师从社会学的角度向大家详细介绍了这四个等级,通过图片展示了这个四个等级的隐形社会职能,这四个等级由高到低类比为“嘴、手、腿、脚”:“嘴”主要是僧侣,有绝对的话语权;“手”主要是君主、战士,有政治军事权;“腿”主要是普通的雅利安人,从事商业;“脚”位于最底层,类似奴仆从事脏活、累活。然而在这四个等级之外排不上等级的人被称之为贱民,地位最低且毫无权利。

李老师告诉大家最直接的辨别方式就是看他们手上佩戴的“圣线”,不同等级间的材质各不相同,由高到低分别为棉线、亚麻线和毛线。印度的种姓制度虽然从法律上已经被废除许久,但在印度人民的思想上留下了深刻的烙印,也造就了印度社会的分裂和南北巨大差异。

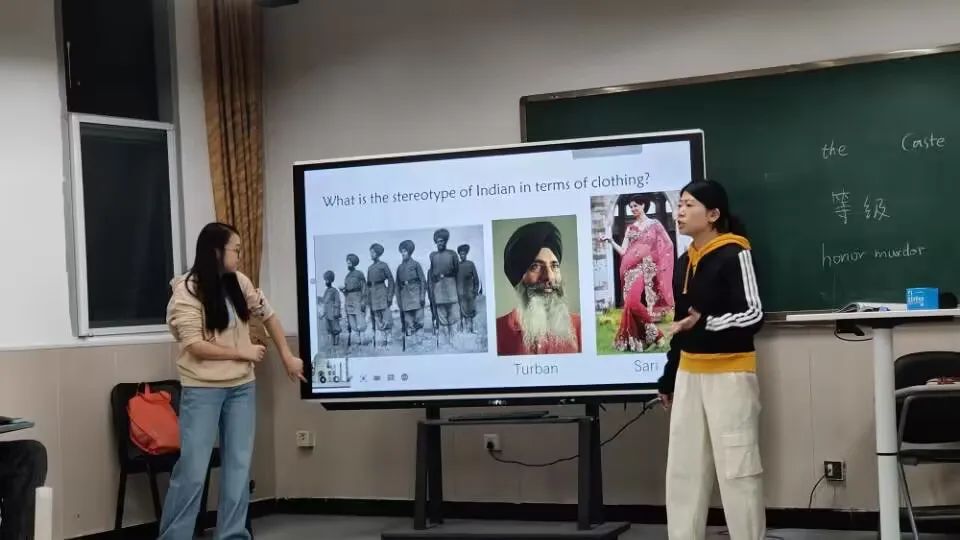

紧接着,两位老师从种姓制度转换到印度的刻板印象“the stereotype of India。

黄煌老师向大家提问“What are the stereotypes of India in terms of their dress code?”在同学们的印象中,印度人大多都是男性包着头巾、女性穿着纱丽的形象。黄煌老师通过“Turban (头巾)”启发同学们思考,“在影片中,为什么印度男性人出现时有包头巾的形象?印度人到底戴不戴头巾呢?为什么?而且头巾颜色多彩,不同的颜色是否代表不同的含义?”老师邀请了几位同学进行了分享,有同学提到“戴头巾是跟印度人的宗教信仰有关”。

随后李梦瑶老师从社会学的角度给大家解惑:印度是多信仰国家,主要信仰有“印度教、锡克教、耆那教、伊斯兰教等”,各个宗教之间源远流长。锡克教徒所戴的头巾则被称为“Sikh Turban”,是信仰的象征,代表诸如英勇、荣誉和灵性等价值观,戴上它是为了保护锡克教徒长而未剪的头发、推动平等和增强锡克人的自我认同;老师还介绍了不同颜色头巾所代表的含义,但禁止他人的触碰。因此,我们可以通过头巾来判断他们的信仰,甚至情绪或者家里发生的“婚丧嫁娶”的大事。

视野多元拓展

“双师双语”的教学实践,让学生们从不同视角理解和学习印度的多元文化成因,老师们从不同的角度解读同一个问题,让学生具有更开阔的见识和更开放的思维,在跨学科的学习中提升学生的综合素养和国际视野。整堂课,学生们积极主动地参与教学活动,感受到了从不同学科看待问题的魅力,老师们结合自己在异域的亲身经历,向同学们描述了印度社会文化生活的场景,同学们听得聚精会神,无不心驰神往;双师对印度种姓制和印度南北差异的解释,让同学们了解了印度社会中的风俗禁忌,规避了跨文化实践中的误会和陷阱,提升了学生的多元文化意识和跨文化交际能力。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来,中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份合作文件。作为中国扩大对外开放的重大举措,“一带一路”倡议需要教育发挥特殊作用,尤其是在跨文化沟通、人才培养、文明互鉴、科技合作、商贸往来等方面,都应该为世界新秩序建设作出贡献。希望通过《博雅英语》“一带一路”课程的学习,同学们能领略异域文化的灿烂,开阔心胸和视野,提升国际胜任力和多元理解能力。

学生随堂感悟

1

2021级 董育君

本节课通过黄煌老师和李梦瑶老师的联合授课让我更为深刻的了解到了印度的文化多元与信仰的源远流长。最初期的印度社会分为四大阶级:“婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。”这个制度一直以来都被认为是非常不公正和不合理的,因为它让人们的社会地位和机会与出生背景紧密相关,而不是根据他们的能力和努力。这种社会阶层划分,导致人们的生活机会和经济地位受到限制,甚至可能被社会边缘化和歧视;这种制度也使得教育机会和经济机会分配不平等,使得一些人无法得到平等的发展机会。曾经好奇过为什么印度直至今日都在延续种姓制度,也在这堂课得到了解答。

2

2022级 张琦悠

本次课程由李梦瑶老师与黄煌老师来双师授课,通过这节课,了解到了印度等级制度、统治阶级、锡克教等文化。在这之前,印度在我们心中所存在的刻板印象便是“危险”“脏乱差”,而印度有着悠久的历史,正是“因果轮回”的观念根深蒂固,他们的文化经久不衰;也了解并不是所有印度人都带头巾,只有信奉锡克教的人才包头,因为他们认为头是人体最重要的部分,不能被随意触摸,我们也明白了在跨文化交际中的禁忌,提升了跨文化交流能力。

3

2021级 谭雅丹

今天的博雅课堂,两位老师带我们走进了印度这个国家,给我们讲解了“印度种姓制度”的四个等级,分别是婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗;这四个等级在地位、权利、职业、义务等方面有严格的规定。李梦瑶老师还结合印度地图给我们解析了印度的南北巨大差异,且分享了她亲身前往印度的经历,讲述印度的一些风土人情和本地习俗。其中印象最深刻的地方就是“恒河畔的圣城——瓦拉纳西”,瓦拉纳西被认为是印度最古老和最神圣的城市,这里每天晚上都会有“恒河祭夜”。来到恒河边,怀着虔诚的心,走进恒河,以求用圣水冲刷掉自己身上的污浊或罪孽,达到人生超脱凡尘、死后到天国永生的愿望。通过本次课堂的学习,让我感受到印度真的是一个文化底蕴很强的国家。非常感谢李梦瑶老师和黄煌老师的共同授课,让我受益匪浅。