为加强学生对社会文化的深入了解,拓宽课程教学与实践结合的有效途径。2018年12月8日,重庆邮电大学移通学院远景学院,《社会学》课任老师李梦瑶,带领教学班前往重庆市渝中区,进行社会观察实践活动。

第一站便前往重庆十八梯,李老师娓娓道来其历史,原来的重庆城分为上半城和下半城,十八梯是从上半城(山顶)通到下半城(山脚)的一条老街道。这条老街道全部由石阶铺成,把山顶的繁华商业区和山下江边的老城区连起来。十八梯两边居住着普通老百姓,街上散发着浓浓的生活气息,十八梯是老重庆市民生活的真实写照。如果想要领略老重庆的历史文化,十八梯是最好的素材,虽然现在的十八梯正处于改造中,同学们只能远远观察,但李老师告诉同学们要学会随时观察社会生活,生活中的每个小细节有可能都是同学们最好的老师,充满了人类文明的智慧。

一行人在渝中半岛城市森林穿梭着,透过亲自观察感受重庆历史文化的震撼。来到了七星岗,同学们看到了被列为重庆市级文物保护单位的巴蔓子将军墓,巴蔓子将军生于战国,为保城池而自刎,后人念其忠诚,便在此立墓,纪念其功绩。第一次观察到在重庆市中心还有这样的历史遗迹,让同学们感慨万千,如果不是这样的课程实践活动,可能从未认识这样一位伟大的历史人物。

一路的观察,随处可见宣传牌:文明渝中,美丽母城。李梦瑶老师介绍重庆城市化的演变历程。重庆直辖以前,主城6区:渝中区、沙坪坝区、江北区、南岸区、九龙坡区、大渡口区。而对于大部分老重庆人而言渝中区为中心区,所以便有了母城渝中的概念。

随后同学们结合课堂上学到关于城市化的知识,开始了积极的讨论,来自外地的同学们举一反三,以各自家乡城市化历程和重庆作对比,对文化知识的梳理和批判性思维的培养得到提升。

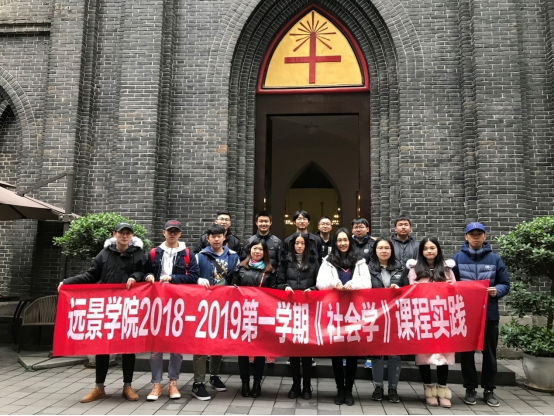

同学们从两栋民居之间穿过,一座西式建筑映入眼帘。建筑本身的巴洛克风格和周边建筑有些格格不入,但却相当独特。这便是天主教堂——若瑟堂,从一栋建筑中能看出巴渝文化与世界文化的包容与融合。

这次活动为同学们在课程学习之外,提供了实地观察重庆社会变迁,感受重庆民族融合,体验重庆中西结合、包容并蓄的社会现状的机会,让同学们学会进一步观察社会生活中的细节,加深对《社会学》课程的理解,激发对《社会学》的兴趣,获得更立体多维度的学科交叉的通识知识。同学们感慨到,此次课程实践活动令他们对社会学有更全方位的了解,也发现了社会生活不一样的一面。同学们觉得这种理论和实践相结合的方式更易于掌握社会学的精髓所在,同时也体会到学院所提倡的通识教育课程实践的重要性,在实践中感受到了真实的力量。