2025年11月13日晚,远景学院的郭杨老师开展了一堂别开生面的“双师授课”。本次课程由俄罗斯拉赫玛尼洛夫音乐学博士郭杨老师发起,特邀西南大学法律学硕士李丹老师共同执教,以“宋代音乐发展”为脉络,不仅梳理了宫廷雅乐的建制与市井音乐的鲜活生态,更创新性地从法律视角切入,揭示音乐与政治、礼法、社会秩序的深层关联,为师生带来一场跨学科的思想盛宴。

古乐新解:从宫廷雅乐到市井欢歌

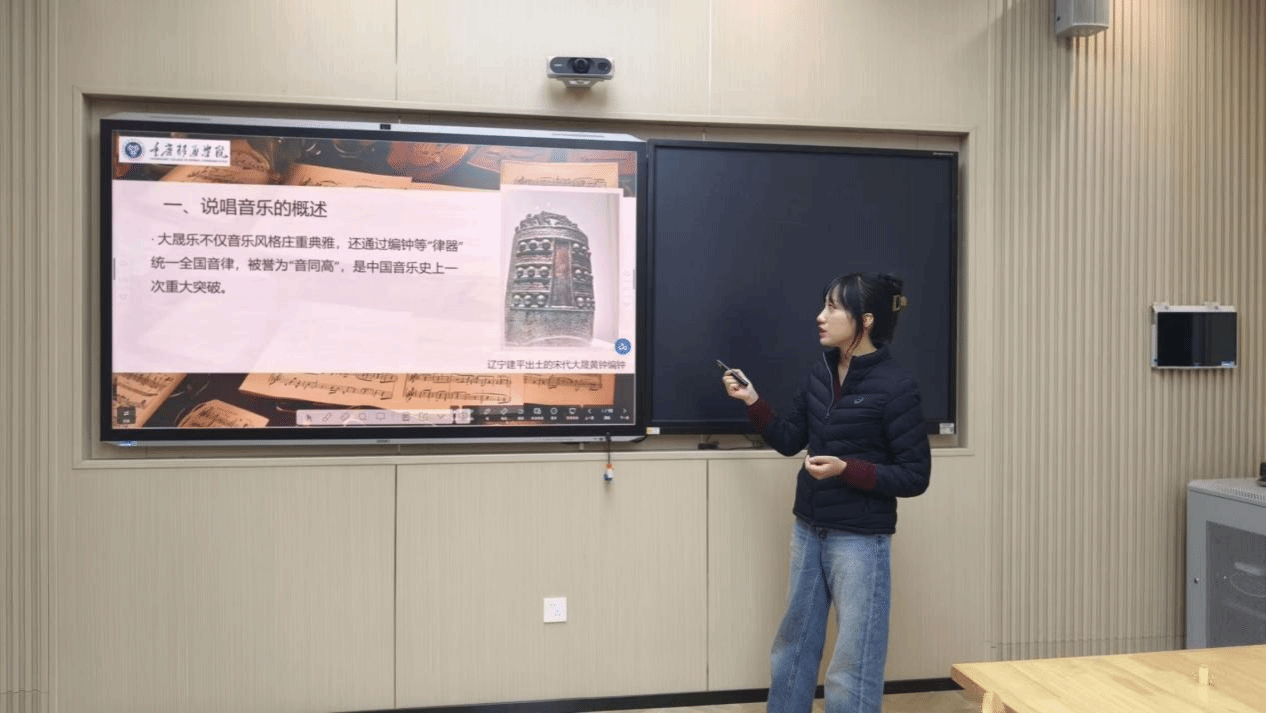

课堂伊始,郭老师以宋代音乐的历史地位为引,系统梳理了这一时期音乐发展的双轨脉络。一方面,宫廷音乐在“礼乐治国”理念下达到高度制度化,从教坊的设立到“大晟府”的乐律修订,无不体现皇权对音乐教化功能的重视;另一方面,市民经济的繁荣催生了陶真、货郎儿等民间音乐形式,其质朴生动的唱词与灵活的表演形式,成为宋代社会生活的鲜活注脚。“宋代音乐的魅力,正在于雅与俗的交融——既承载着礼制规范,又涌动着市井活力。”

法乐相融:宋代音乐案件中的“礼律令制”

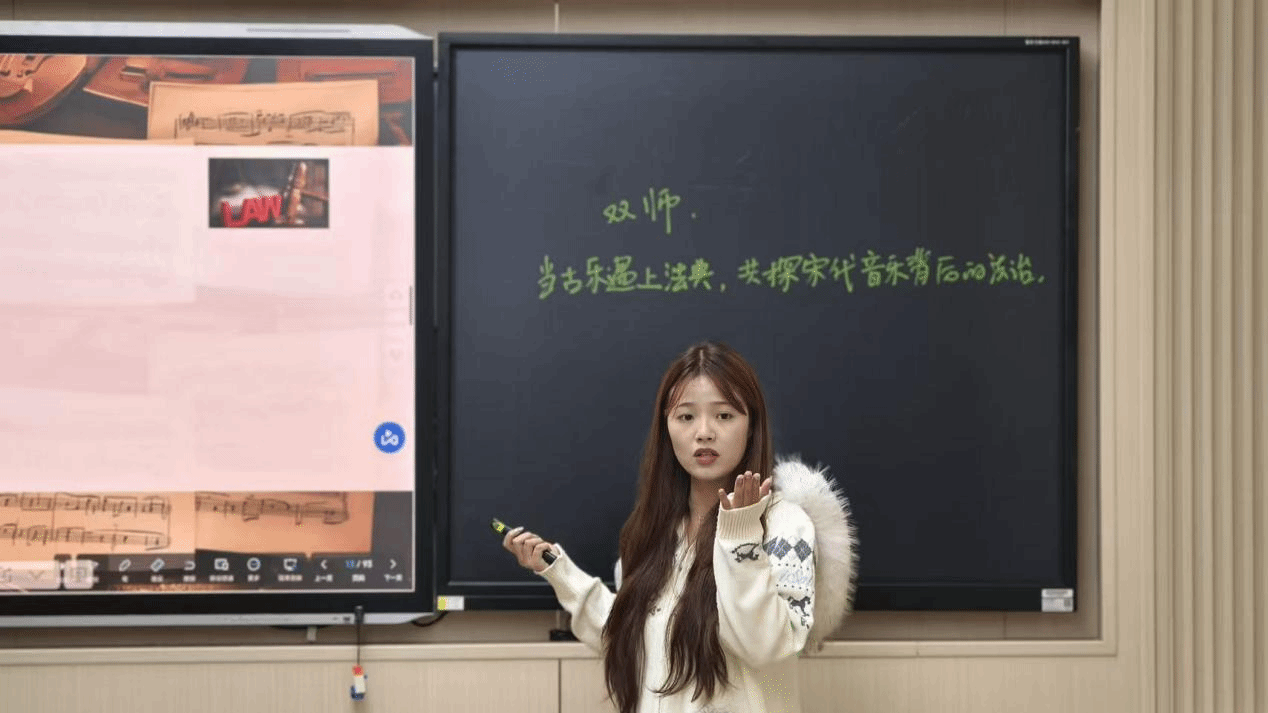

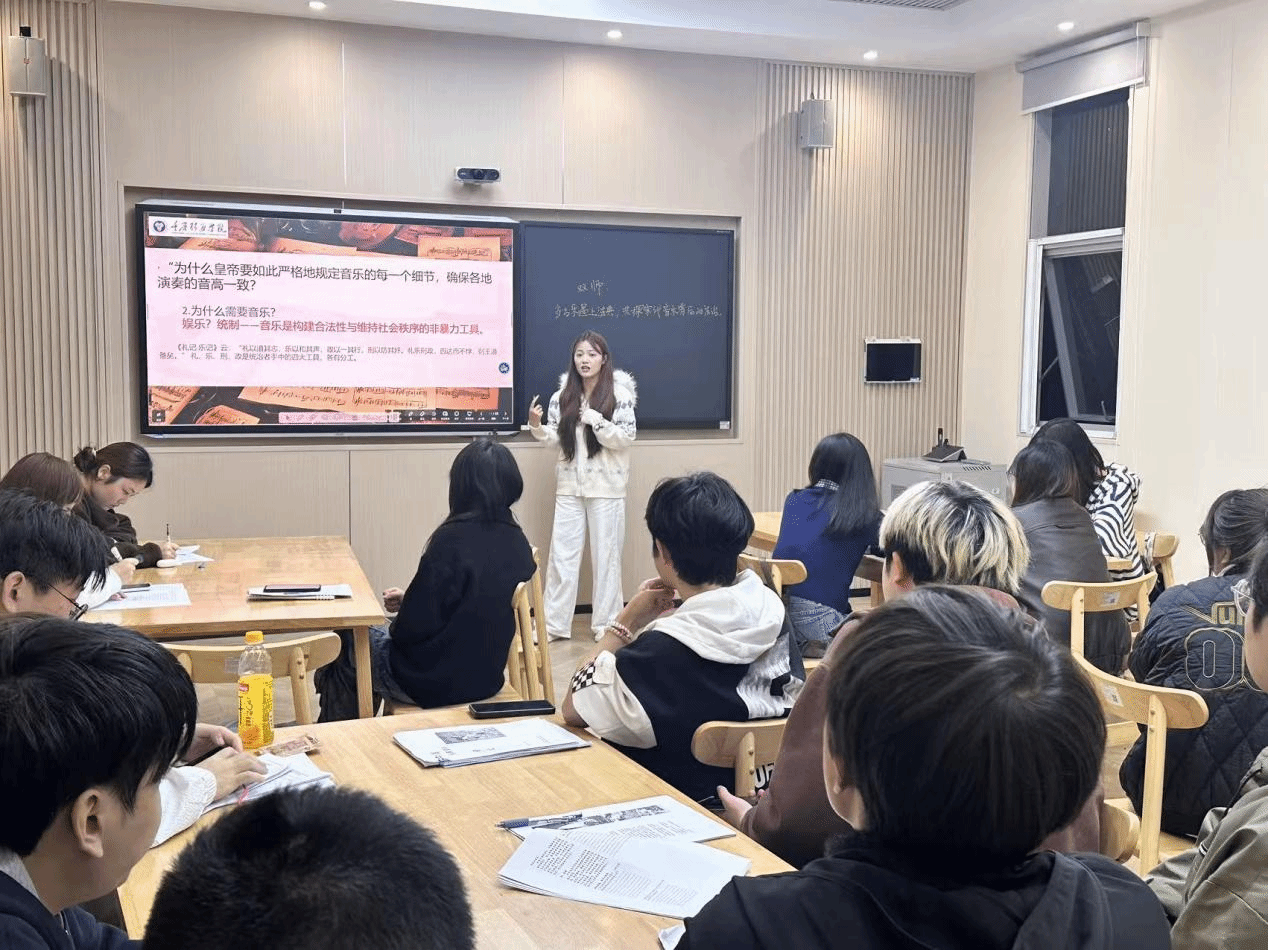

当课堂聚焦宋代音乐的社会功能时,李丹老师的登场将讨论推向新的高度。她以一桩宋代宫廷音乐失误案为例,指出此类事件绝非偶然的“工作失误”,而是触及帝国法律核心的政治性案件。

“在宋代,‘礼’为治国之本,‘律’定刑罚之准,‘令’行制度之规,‘制’为君主之命,四者共同构成严密的法网。”李丹老师分析道,宫廷乐师的失误若违背“礼”的规范,可能被认定为“失礼”;若涉及乐律篡改,则触犯“律”的刑条;若违反教坊管理制度,更将依据“令”“制”追责。她进一步阐释:“音乐在宋代不仅是艺术,更是政治秩序的象征。乐制的崩坏,往往被视为礼崩乐坏的预兆,因而受到法律的严密规制。”

这一视角让师生耳目一新。有学生提问:“民间音乐是否也受法律约束?”李丹老师以宋代“禁淫哇之声”的法令为例,说明统治者对民间音乐的管控同样体现了“礼法合一”的思想,但其背后蕴含着对意识形态与社会秩序的深层考量。

古今对话:从《刑法》、《劳动合同法》看艺术从业者权益保护

跨越千年时空,李丹老师又将话题引向现代法律体系。她结合宋代乐师的身份依附与权益保障问题,对比解读了《劳动合同法》中对艺术工作者的保护条款。“宋代乐师多为‘官奴’,人身自由与创作自主权受限;而现代法律强调平等自愿、协商一致的原则,艺术工作者的知识产权、劳动报酬等权益受到明确保护。”通过古今对比,学生不仅理解了法律对社会关系的塑造作用,更体会到法治文明的进步轨迹。

整堂课在音乐与法律的交织碰撞中高潮迭起。郭老师以艺术视角还原历史场景,李丹老师以法学思维剖析制度逻辑,二者相辅相成,打破了学科壁垒。此次双师授课不仅是对宋代音乐文化的深度挖掘,更是对跨学科教学模式的成功实践。