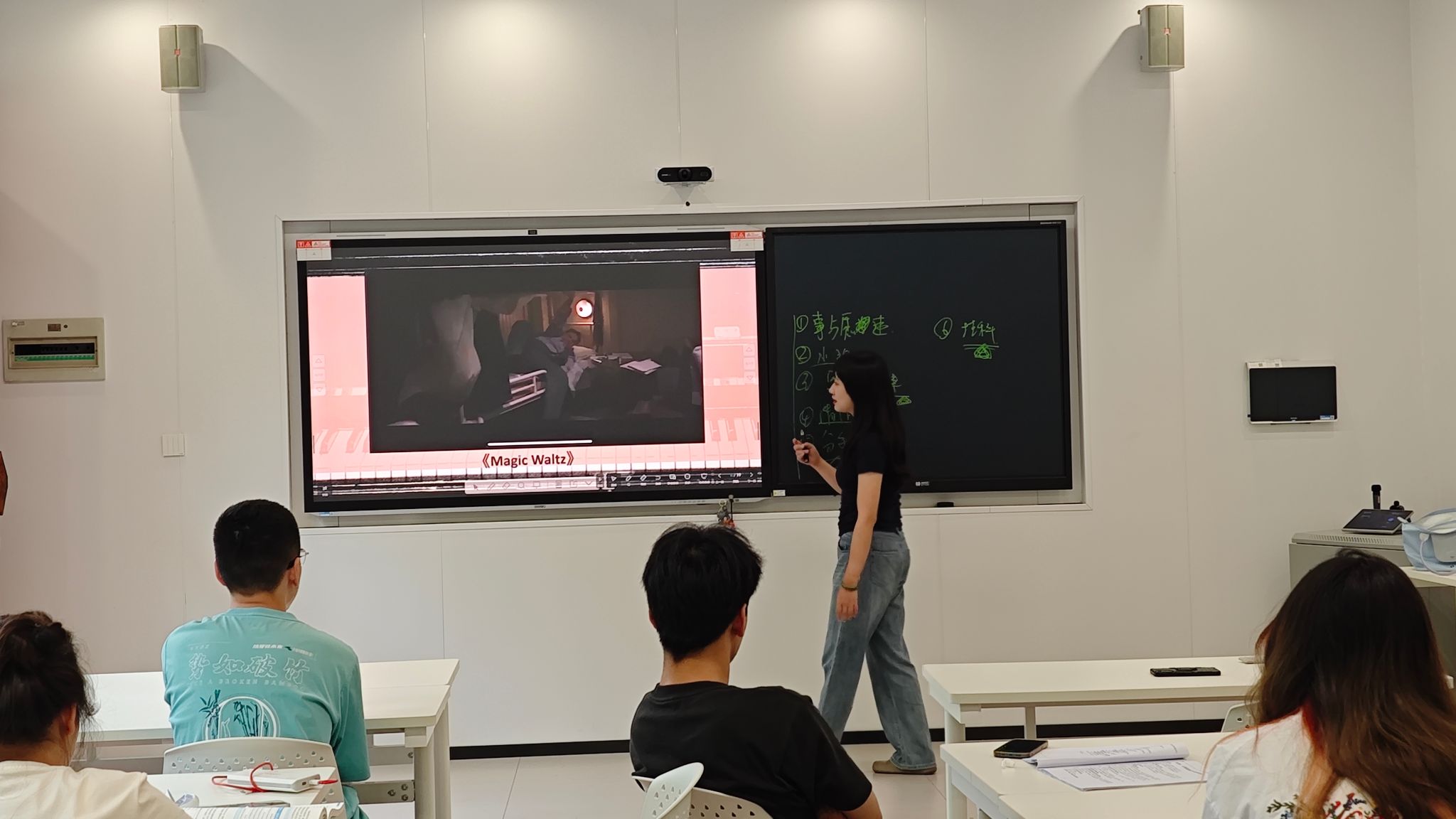

5月23日早上,在菩提电影1教室,一堂融合心理学与音乐剧的双师课堂悄然展开。《应用心理学:思想的驱动力》课程主讲教师吴昊飞,与音乐剧教师郭杨联合授课,从心理学视角解读大学生的情绪与压力,同时通过电影片段与音乐互动,探索音乐表达与调节情绪的独特力量。

压力词云下的情绪地图

课堂一开始,吴昊飞老师请同学们在互动平台上匿名写下最近一次觉得“快要撑不住”时自己的反应。

“疲惫”“无力”“颤抖”“流泪”“失眠”……关键词迅速组成了一个密集的词云。这些词像情绪的缩影,也揭示了大学生心理负担的常见样貌。

吴老师指出大学生面对的压力往往来自多方面,既有学业、人际,也有未来规划和自我认同的挑战。这些压力交织,形成复杂的情绪负担。并强调,情绪并不等于脆弱,心理调适不是“要赶快好起来”,而是先看见自己的状态,再一步步找到适合的方法。

面对挫折的积极与消极反应

随后,吴昊飞老师系统讲解了面对挫折时常见的心理反应,帮助学生提升自我觉察:

• 积极反应:

• 升华——将挫折转化为成长动力;

• 补偿——在其他领域找到成就感;

• 幽默——用笑对待困境,缓解情绪;

• 寻求改变——主动调整策略和态度。

消极反应:

• 攻击——把负面情绪发泄到他人或环境上;

• 逃避——逃避问题,不愿面对现实;

• 固执——拒绝改变,坚持错误的做法;

• 反向——做出与真实情绪相反的行为;

• 退行——回到幼稚或不成熟的行为模式。

通过这些分类,学生们开始意识到自己的应对方式,并学会辨别哪些反应对心理健康有利,哪些可能带来更大困扰。

压力的反应阶段与科学管理

吴老师还介绍了压力反应的三个阶段:警觉期、抵抗期和疲劳期。她强调,科学管理压力关键在于“及时识别”和“有效应对”。

课堂内容涵盖实用的压力管理策略,包括时间管理、情绪调节技巧(如深呼吸、正念冥想)、寻求社会支持,以及建立健康的生活习惯。

吴老师鼓励学生将理论应用到日常生活中,帮助自己更好地面对学业、人际与情感的压力,减少心理负担。

听见情绪的声音:音乐表达与疗愈

随后,郭杨老师带来一段从电影《海上钢琴师》引出的音乐体验课。

她选取了两个经典片段:一是主角1900在风暴中随着船体摇晃而演奏的紧张旋律,二是他初见心动女孩时温柔克制的音乐表达。这两个片段展现了音乐如何承载情绪、放大情绪,也唤起了学生的共鸣。

课堂上,郭老师抛出一个问题:“如果你想对一个人表白,你会在朋友圈分享哪首歌?”这让气氛轻松而温暖。不同风格的歌曲在弹幕区滚动,每一首歌的背后都是一份情绪的投射。

她还带来了几个简单实用的音乐调节方法,如节奏呼吸法、情绪歌单练习等,帮助学生在日常生活中用音乐作为情绪支持的工具。

课程最后,吴昊飞和郭杨老师总结:心理调适不是“马上好起来”,而是学会理解、接纳自己的情绪,找到合适的方式面对压力。音乐作为情绪的载体,能够帮助我们“听见”内心的声音,温柔地陪伴成长。

心理×音乐:一场安静的对话

这堂双师课堂没有试图“解决所有问题”,但它提供了一种新的观看角度,也给予学生一份“可以靠近自己”的方式。

“心理调适从来不是一个公式,而是一种理解自己、照顾自己的日常能力。”吴昊飞老师说。

“而音乐,是最诚实、最柔软的语言。”郭杨老师补充。

如果你愿意在风暴中停一下,听听内心的声音,也许会发现,不是你太脆弱,而是你已经很努力了。